税収を絶対減らしたくない「与えるけどきっちり奪い返す」巧妙なカラクリによって加速した少子化

もはや財務省のやり方は鬼畜としか言いようがない

生贄となった年少扶養控除

子育て世帯の95%が「年少扶養控除」復活を求めている。

これは、市民団体「子育て支援拡充を目指す会」の調査結果に基づくもので、その内容は、5月12日に共同通信が「年少扶養控除、95%が復活希望 物価高、経済的負担増で」という記事で報じて話題となった。

そもそも、年少扶養控除は、旧民主党政権が「控除から給付へ」という政策の中で、「児童手当」(当時は「子ども手当」といったが本記事では「児童手当」と統一する)を導入したのに伴って廃止されたものである。というより、選挙公約でもあったこの児童手当をどうしても実現させたいがために、年少扶養控除が生贄になったというべきであろう。

なぜならば、実質、給付されても控除が減った分、多くの子育て世帯では「いってこい」になったからだ。

では、実際に、年齢別の子育て世帯において家計収支的にどう反映されたかを、2000年から2024年までの家計調査から検証してみたい。

家計調査上には児童手当給付の項目はないが、年金以外の、「その他の社会保障給付」がそれに充当する(厳密には、この中には周児童手当に加えて、児童医療補助、出産手当も含むが)。

「給付と負担」実際の家計収支の推移

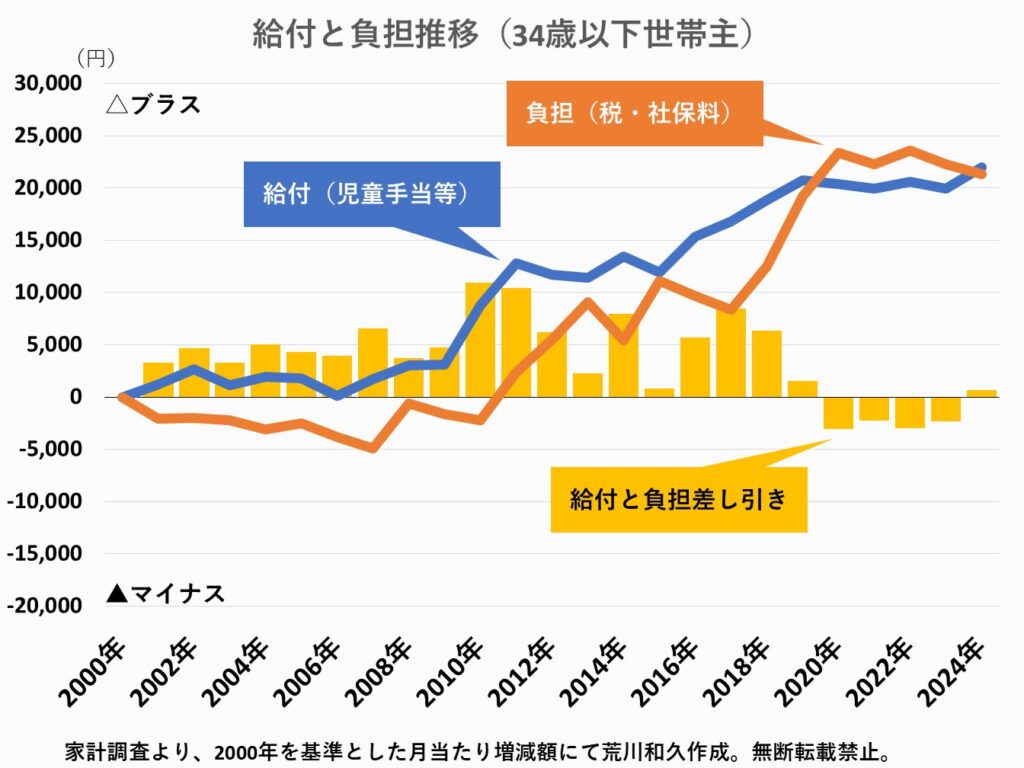

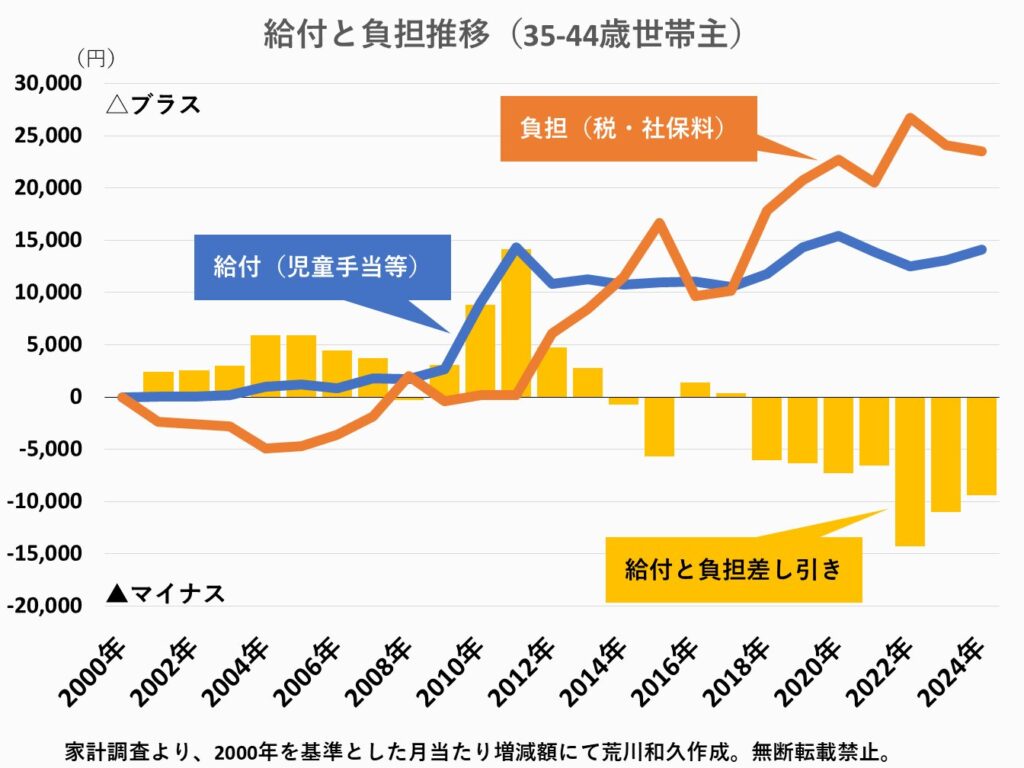

世帯主が34歳以下と35-44歳の2人以上世帯において、この給付の推移がどうだったかに加えて、税金や社会保険料など収入から引かれる国民負担金額とそれらふたつの給付と負担の差し引き額がどう変化したかを示したものが以下のグラフである。2000年を基準として、それぞれがどれくらい金額として増減したかを表している。

まず、34歳以下の若い夫婦世帯で見ると、年齢的に子どもはまだ幼児期の世帯が多いと推測されるが、給付は2010年あたりを契機に一度大幅に増えた(旧民主党による児童手当導入)。

しかし、それと若干タイミングが遅れて、税・社会保険料の負担額も同様に増加しており、2024年では給付と負担の金額はほぼイコールである。つまり、「給付はされるがその分そっくり税・社保料として持っていかれている」ということになる。差し引き金額で見ても、むしろ2020年以降は、給付よりも負担の方が上回っている。

35-44歳世帯では、より給付以上に負担の方が大きくなり、2024年では給付として月1.4万円増となっているものの、負担は2.4万円増で、給付分以上に負担額が増えていることがわかる。

与えるけどきっちり奪い返す

当然、税・社保料の中には子育て支援と無関係のものも含むが、少なくとも「子育て支援だ。給付拡充だ」などとメリットのように思える言葉の裏で、子育て世帯が実際に享受できる金額はもろもろ合算するとさほど変わらないか、むしろ減らされていることになる。勿論、個別世帯別にはいろいろあると思うが、全体として。

決して皮肉ではなく、このあたりが官僚の優秀なところで、政治家が「子育て支援で給付します」と人気取りのようなことをやっても、その分は確実に回収し、税収減にならない仕組みを同時に走らせていることである。

サラリーマンの方は給与明細を隅々まで見ている人ばかりではないだろうし、「子育て支援で給付があった」と喜んだにもかかわらず「なんか生活は楽になっていないな」と感じるのはこういうカラクリかあるからである。

むしろ、子育て支援の名の下で、こうした給付がなされていても、実質世帯の手取りが増えていない状況こそが、少子化をさらに推進するという逆効果を生む。これについては過去記事で何度も指摘していることなので、記事末尾の動画や関連記事を参照いただきたい。

損してないけど損した気分になる

ここでは、単純な金銭のプラスマスナス以上に、経済心理的な要因について触れておきたい。

たとえば、あなたが政府から1万円もらったとしよう。それは確かにその瞬間はプラスである。しかし、その後政府から問答無用で1万円奪われる。こうした場合、結果的には1円も得も損もしていない状態だが、人間は最初の1万円を得たことよりも、その後1万円を奪われたことだけが脳裏に焼き付く。つまり、「損をした」と強く思う。

このように「与えられるが奪われる」状態が継続すると、どうしても経済的に保守化してしまう。現実には1円も損をしていなくても心理的に「今後も奪われる」と身構えるからだ。そうすると、今ある資産を守ろうと過度に防御意識が高まり、消費をしなくなる。これを損失回避の心理という。

この心理を出生行動意欲と結びつけると、児童手当を給付をしても後できっちり回収するようなカラクリを使えば使うほど、多くが新たな出生をする意欲を失っていくことになるのだ。

子育て支援予算を増やしても、結局手取りが増えないのであれば、その予算増はまったく無意味なばかりか、余計なネガティブな心理を植え付けるだけでかえって逆効果となるというのはそういうことである。

しかも、子育て世帯はまだプラマイゼロだが、これからそうなるはずの未婚の若者現役世代は「ただただ奪われるだけ」である。子どもどころか結婚すらままならなくなるわけである。(写真:イメージマート)

「控除から給付へ」は8割が不適切

ちなみに、冒頭の市民団体の調査で、旧民主党の「控除から給付へ」政策についての評価も聞いているが、20-40代の8割が「不適切だった」と断じている。

給付政策はすべてダメだというものではないが、昨今、現金給付については国民の多くがネガティブな反応を示している。後で奪うなら最初から給付しなくてもいい。それが正直な気持ちなのだろう。

ちなみに、2012年に自民党が政権奪還した際の公約では「年少扶養控除の復活」が掲げられていたが、あれから13年経っても一向に復活されていない。年少扶養控除を復活しても消費税の減税に比べれば必要な予算は大幅に少ないのだが。

子育て支援に限らずだが、そろそろ、こんなカラクリを使ってまで、国民から奪うことばかり考えている状況こそ見直すべきではないだろうか。

関連動画

本記事に関する内容も含めて少子化の原因について以下の動画で解説しています。

コメント