螺旋はそれほど頑丈ではない…なんとDNAの2本の鎖は、ほどける

遺伝情報が、じつに「意外な方法」で、別の分子にコピーされていた!

「電子」といったら、何を思い浮かべますか? スマートフォンやパソコン、電子メールや電子書籍…。確かにこれらは電子を利用していますが、ほんの一例。じつは、ほぼすべての現象は電子が引き起こしている、といっても過言ではないほど、電子は身の回りに満ちているんです! そんな電子の不思議なふるまいや、多岐にわたるはたらきをとりあげた、『電子を知れば科学がわかる』(江馬一弘著、講談社ブルーバックス)から、読みどころを抜粋してお届けします!

*本記事は、『電子を知れば科学がわかる』(ブルーバックス)を抜粋・再編集したものです。

多種多様なタンパク質を作る「DNA」の構造

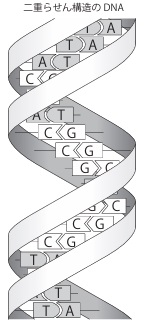

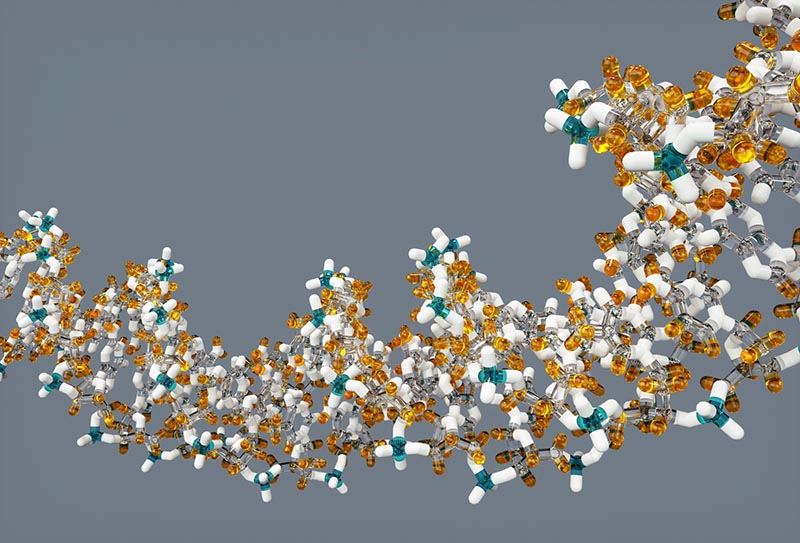

私たちの細胞は、DNA(図「DNAの分子」)の遺伝情報をもとにして多種多様なタンパク質を作り出しています。DNA(デオキシリボ核酸)は、タンパク質の設計情報を記録している分子なのです。

DNAの分子の中では、水素結合が重要な役割を担っています。DNAは2本のらせん状の鎖でできており、それぞれの鎖にはA(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)という4種類の塩基が並んでいます。これらの塩基の並び順が遺伝情報の文字の役割を果たしています。

鎖の一方のAは必ず他方の鎖のTと結合します。鎖の一方のCは必ず他方の鎖のGと結合します。このAとT、CとGを結びつけているのが何を隠そう水素結合なのです。

水素結合では、電気を引きつける力が強い原子が、別の分子内の水素原子と弱く引き合い、分子間に安定した構造をつくります。

水素結合のちょうどよい強さはDNAの働きに不可欠

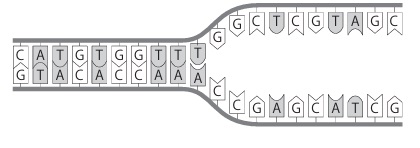

DNAに保存されているタンパク質の設計情報が読み取られる際には、DNAの2本鎖の一部がほどけます(図「ほどけたDNA」)。

その後、RNAポリメラーゼという酵素がDNAのほどけた部分に近づき、情報をRNA(リボ核酸、メッセンジャーRNAの前駆体)という別の分子に写し取ります。このRNAが最終的にリボソームという細胞小器官に運ばれて、そこでタンパク質が合成されます。

水素結合が、DNAが簡単には壊れないほどには強く、必要なときには2本鎖をほどくことができるほどには弱いという、ほどよい強さをもつからこそ、DNAはその機能を発揮できているのです。そしてそのほどよい強さの水素結合を生み出しているのは、電子の分布のほどよい偏りだということになります。

コメント