消費税という名称は国民を騙すための方便、実際には法人税の代わりに納税する手段として存在する。

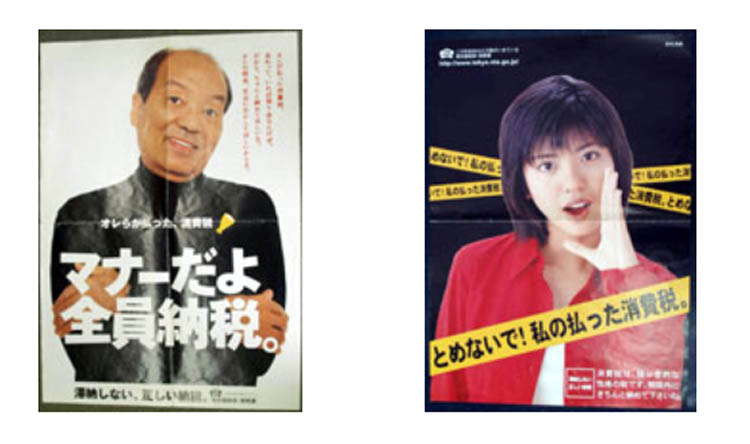

| 先月の参院選では、消費税減税を公約しない与党に対し、野党はこぞって減税または廃止を謳いました。 結果は与党の大敗となり、民意は消費税減税または廃止をはっきりと示す結果となりました。これは故森永卓郎さんが火付け役となった、財務省を批判する流れが顕在化した形の一つかもしれません。 実際のところ、今年の3月には全国一斉で財務省解体デモが行われました。 これには、税金と社会保障の負担が五校五民とまでいわれるまでに達し、国民の生活がギリギリまで追い込まれている背景があります。 「生活が苦しい、せめて消費税を減税してくれ……」 という切なる思いが、権力層に従順で、めったに反抗しない日本国民をして声を上げさせたといえます。 そんな折、『消費税の大ウソ』(三橋貴明著、経営科学出版)を読んでみて、いろいろ勉強になりました。 私もそうですが、多くの日本人は消費税の仕組みには興味が無く、物を購入する際に「食品には8%、それ以外は10%」の税金がとられる、という程度の認識だと思います。 しかし本を読んでみると、消費税には恐ろしいほどの欺瞞があり、いかに財務省(導入時は大蔵省)が国民を騙していったかがわかりました。 今回は、いかに財務省(大蔵省)が国民を騙したかという視点から記事を書きたいと思います。 消費税が導入されたのは1989年4月1日です。 この年の12月末、日経平均は(当時の)史上最高値の3万9千円のピークを付け、年明けから大暴落が始まります。そして、失われた30年という長い景気低迷期に突入します。 つまり、消費税の導入こそ、日本国の長期没落の導火線となったと言えるかもしれません。 ・・・<『消費税の大ウソ』、p6~p7から抜粋開始>・・・ 改めて振り返ると、日本で消費税が導入されたのは、1989年。当時の日本はバブル絶頂期だった。 1989年4月1日、日本で初めて消費税が導入された。導入時の税率は、3%、 その3カ月前、第124代の昭和天皇が崩御され、明仁皇太子が即位。元号が平成に改められた。 まさに、この平成の御代こそが、日本の凋落時期と完全に重なる。1990年代初頭のバブル崩壊、95年の阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件。97年の橋本龍太郎政権による消費税増税、公共投資削減をはじめとした一連の緊縮財政。日本経済のデフレ化。 バブル崩壊と緊縮財政で、総需要不足に陥った日本経済は、何とそれから30年間以上も停滞を続けることになったのである。失われた30年。名目GDPがまったく成長せず、日本国が凋落した30年。 特に、経済的に響いたのは、消費税だ。89年の消費税導入、97年の税率5%への引き上げ、2014年には8%、2019年には10%と、消費税の増税が続き、日本経済は低迷を続けることになる。 なぜ、消費税が増税されるのか。増税のたびに日本経済は深刻なデフレに落ち込む。それにもかかわらず、増税が繰り返されるのはなぜなのか。 ・・・<抜粋終了>・・・ では、その消費税を今の日本国民はどのように見ているのか。 フジニュースネットワーク(FNN)が消費税に関する世論調査を行いました。 ・・・<『消費税の大ウソ』、p2~p3から抜粋開始>・・・ 2025年4月21日、信じがたい記事が産経新聞にて報じられた。4月19日、20日に産経新聞とフジニュースネットワーク(FNN)が共同で実施した合同世論調査において、消費税減税への賛否を尋ねたところ、「賛成」が68%となり、「反対」の28%を大きく上回ったのである。 相変わらず、日本政府、あるいは自民党は、 「消費税は社会保障の財源だ」 という嘘八百を吹聴し、自民党の茂木敏充元幹事長に代表されるように、 「消費減税だと、社会保障を3割減しなければならない」(2022年6月28日、沖縄県北谷町の街頭演説で) と、自民党の有力国会議員が国民を「脅迫」するような、というか「脅迫する」主張を叫んでいるにもかかわらず、国民の多数派が消費税減税を求めている。自民党議員の脅しが通じない時代が訪れたわけだ。それにもかかわらず、自民党国会議員らは、 「消費税は社会保障の財源だ」(=消費税減税すると社会保障が支払われない) という主張を改めない。自民党の国会議員の仕事の1つは、国民に対する脅迫のようである。国民を脅迫すれば、歳費を貰える。うらやましい商売だ。 産経新聞・FNNの調査について、年齢別に回答結果を比較すると、 ▽18~29歳 87・0% ▽30代 72・5% ▽40代 74・2% ▽50代 63.1% ▽60代 63.1% ▽70歳以上 58% と、若年層ほど消費減税への賛成が多い。これは、何を意味しているのだろうか。 要するに、2024年に顕著になった「物価高」が、特に若い世代を直撃しているということなのだろう。結果的に、多くの国民が「物価を引き下げる」ことを政府に望み、 「社会保障の財源がなくなるぞ」 と、露骨に政治家(特に自民党の国会議員)が国民を脅している状況であるにもかかわらず、世論として消費税減税が求められているのである。 ・・・<抜粋終了>・・・ 三橋貴明さんは、若年層ほど消費税減税に賛成が多い理由として、 「『物価高』が、特に若い世代を直撃しているということなのだろう」 と述べておられますが、もう一つ理由があると思います。年齢が上がるほど、消費税減税に賛成する割り合いが減っているのは、自民党の「消費減税をすれば社会保障を削減しなければならない」という主張(三橋さんは“脅し”と言っていますが)にコロリと騙されている人々がいるからだと思うのです。 年金生活をおくる60代、70代の世代にとって、年金が減らされるというのは死活問題です。 もし、国が集めた消費税が、年金、医療、福祉にのみに使われる構造になっているのなら、この主張には正当性があります。しかし、そうはなっていません。 年金、医療、福祉の財源は国民から徴収した保険料と公債(国債)です。 もちろん国債の利息や償還に税金が使われます。その税金は所得税や法人税、消費税その他で集められた税金です。お金に色は無いといいますが、国が集めた税金全般の中から支払われるのであり、消費税だけが使われるわけではないのです。 まず指摘しておきたい政府のついた嘘は、「消費減税をすれば社会保障を削減しなければならない」です。 ではここで原点に戻り、消費税とはいったい何なのか、を見たいと思います。 ・・・<『消費税の大ウソ』、p31~p33から抜粋開始>・・・ (1) 事業者Aからデータを100万円で入手する 取引1 (2) データを分析し、事業者Bに150万円で販売する 取引2 (3) 事業者Bは、弊社の分析を消費者に180万円で販売する 取引3 前記のとおり、データを入手し、分析し、消費者に販売するというビジネス一つとっても、取引が「3つ」存在している。この各取引に課税されるのが、消費税なのである。 おかしいと思わないだろうか? (3)の「事業者Bが消費者に分析を販売する」部分は、確かに消費だ。あるいは、買い手が消費者だ。 それに対し、(1)と(2)はあくまで生産活動であって、消費ではない。消費ではないにもかかわらず、取引1や取引2に対しても、消費税が課せられる。つまりは、消費税は「消費」税ではない。(1)から(3)までの経済活動は、それぞれ「付加価値の生産」になる。 (1)の段階では、事業者Aが弊社に100万円の付加価値を販売した。弊社と事業者Aの間で、100万円の「取引」が行われる。まずは、ここに消費税が課せられる。 次に、(2)において弊社が事業者Bに分析を販売した。付加価値は、150万円ではなく50万円だ。弊社と事業者Bとの間の取引50万円に、消費税がかかる。最後に、事業者Bが消費者に180万円で販売した。付加価値は、もちろん180万円ではなく30万円。この「取引」から消費税が徴収される。 いかがだろうか。 日本の消費税は「消費税」という名前がつけられているものの、実際には「消費」税ではないのだ。バリューチェーンの各段階における「取引」に課せられている税金というのが、消費税の1つの姿なのだ。 なお、バリューチェーン(価値連鎖)の各取引を「付加価値」と呼ぶ。消費税の正体は、たんなる「付加価値税」なのだ。何しろ、法律がそうなっている。 ・・・<抜粋終了>・・・ つまり、消費税は本来、「付加価値税」と呼ぶべきものです。 では、なぜ付加価値税を消費税と強引に呼ばせたのか、それは重要なのことなので後述します。 実際に消費税(付加価値税)を計算してみます。 消費税の計算式は、10%課税の場合以下です(本則課税方式)。 消費税額 = (課税売上 ÷110*10) - (課税仕入 ÷110*10) 上記引用文の(2)の取り引きの場合、4.6万円となります。 言葉で表せば、消費税とは 「売上に対する消費税 - 仕入をはじめとする各種経費に対する消費税」 ということになるようです。 では私たちがスーパーで買い物をしたとき、レシートに書いてある「税率8%税額」「税率10%税額」の欄の金額とは何なのでしょうか。 私たちは最終消費者なので、付加価値税を払う事業者の消費税の納税額を知りません(この時点では、事業者もいくら消費税を払うのか確定できません)。 レシートに書いてあるのは、食品であれば価格に8%を掛けた数字で、食品以外であれば10%を掛けた数字に過ぎません。 記号のようなものでしょうか。 付加価値を生産した事業者が、消費税の納税の為に消費者から余計にお金を取る際の目安の金額というべきでしょうか。 当たり前ですが、私たち最終消費者に消費税を払う法的な義務はありません。 ここでわかったことは、消費税は事業者に課された税金であり、事業者が払うべき税金です。このように税金を納めるべき人と税金を負担する人が同一の場合を、「直接税」といいます。 所得税や法人税などが、「直接税」の代表例です。 消費税は、「直接税」であることがわかります。 「付加価値」を生んだ事業者が、税金を納めるからです。 一方で、税金を納めるべき人と税金を負担する人が違う場合を、「間接税」といいます。 「間接税」の代表例が入湯税です。 誰しも温泉旅館に泊まった際に、入湯税(150円くらい)を宿泊費とは別途に取られた記憶があると思います。 これは旅館側が一時的に宿泊客から入湯税を預かり、それをまとめて行政に払う仕組みです。 ここで訪問者の方々は不思議に思われることでしょう。 なぜなら、消費税は世間一般では「間接税」と言われてきたからです。 ・・・<『消費税の大ウソ』、p44から抜粋開始>・・・ 消費税は直接税。間接税ではない 改めて1989年を振り返ると、そもそも消費税は「直間比率を是正する」というレトリックで導入された。この時点で「嘘」だったことになる。 消費税が直接税であるとなると、 「消費税を導入し、法人税・所得税を下げる」 は、直間比率の是正にならない。たんに「直・直比率の是正」である。 「法人税・所得税という直接税を減税し、消費税という直接税を導入した」 これが、真実なのである。 ここで、改めて直接税と間接税の定義をしておく。 ◆直接税 : 税金を納める義務のある人(納税者あるいは徴収義務者)と、税金を負担する人(租税者あるいは納税義務者)が同一である税金 ◆間接税 : 税金を納める義務のある人(納税者あるいは徴収義務者)と、税金を負担する人(租税者あるいは納税義務者)が異なる税金 ・・・<抜粋終了>・・・ ではなぜ当時の大蔵省は消費税は間接税と、国民に嘘をつく必要があったのでしょうか。 ・・・<『消費税の大ウソ』、p66~p67から抜粋開始>・・・ というわけで、消費税は直接税であり、間接税ではない。我々は大蔵省(当時)に、30年以上も騙されていた。消費税は「直間比率を是正する」という建前で導入されたが、実際には「直・直比率の是正」だった。所得税や法人税を減税し、付加価値税(消費税)という異なる直接税を導入しただけなのだ。つまりは、消費税は第二法人税だ。 元・財務官僚の小黒一正氏は、2023年12月1日の記事「消費減税で財・サービスの価格が下がるとは限らない」において、 「大蔵省(現在の財務省)では消費税の導入時から内部では、消費税を『第2法人税』と呼んでおり、大雑把にいうなら、「消費税は課税ベースが異なる法人税にすぎない」のである(注:課税ベースの違いにより、消費税は人件費や赤字の事業者にもかかる)。なお、法人税は事業者が税務当局に納付する仕組みだが、消費税も事業者が納付する仕組みであり、この意味でも消費税と法人税は類似性をもつ」 と、堂々と書いている。 税引き前利益を小さくし、法人税を回避する我々中小企業から「第二法人税」を徴収する。これが消費税導入の目的の「1つ」だった(消費税導入の目的は他にもある)。 消費税は間接税という説明は、まさに「国家的詐欺」としか呼びようがない。ここまで露骨に国民を苦しめることになる「ウソ」を平気でつく。大東亜戦争期の大本営と、何が違うのだろうか。まったく同じである。政府がウソを広報し、結果的に国民は自分たちを苦境に陥れる政策を支持する。 ・・・<抜粋終了>・・・ つまり、法人税を払わない多くの赤字決算の会社から、いかに税金を徴収するかということで編み出されたのが消費税というわけです。 これであれば、赤字決算であっても、消費税を払う義務が生じます。 ただし消費税を導入する為に、「大義名分」が必要でした。 それが、直間比率の是正です。 当時言われたことは、「日本も欧米なみに直間比率を是正する必要がある」、です。 日本は間接税の割合が少ないので、間接税を増やす必要があると盛んに喧伝されたのです。その為には、直接税である消費税を、間接税だと国民に思わせなければなりません。 それが今のスーパーのレシートに残っています。 消費者が、食品(と新聞)なら8%、食品以外なら10%を払っているような錯覚を起こさせる記述です。 増税を行うとなれば、個人であれ法人であれ、強い反発が起きます。 しかし、消費税を導入する代わりに法人税は下げます。また売上が1000万円(導入時は3000万円)以下の事業者は免税というニンジンをぶら下げました。 こうして日本国民を騙すことに成功し、消費税は導入されたのです。 もちろん、しっかりと国民を洗脳することは忘れませんでした。 以下は、消費税導入時に貼られたポスターです(p49より)。  左側の、いかりや長介さんのポスターには、 「オレが払った消費税、これっていわば預り金なんだぜ」 と書いてあるそうです。 いかにも消費者が払った消費税が預り金で、間接税だという錯覚を生むようになっています。 しかし財務(大蔵)官僚は用心深く、「いわば」という一言を入れてあります。後に預り金が嘘だとばれてしまっても言い逃れができるようにしたのでしょう。 右側の宮地真緒さんのポスターには、 「消費税は預り金的性格を有する税です」 と書いてあり、これまた「預り金的性格を有する」という曖昧な言葉を使って、裁判になっても逃げられるような表現を使っています。 まあ、国家官僚は頭が良いというか、ずる賢いというか、煮ても焼いても食えない輩のようです。 ここで消費税について政府・行政が国民についてきた嘘をまとめてみます。 ・消費税は社会保障の財源である ← ウソ、お金に色はない。政府は集めた税金の中から社会保障費分のお金を払っている。 ・消費税は間接税である ← ウソ、直間比率の是正という嘘を正当化させる為、国民に間接税だと思い込ませた。 ・消費税は消費者が払っている ← ウソ、事業者が生み出した付加価値に課される税金で、事業者が払っている。 消費税は、導入時に国民を騙して成立させたのですから、ここはいったん白紙に戻したらと思います。 (2025年8月16日) |

コメント