3I/ATLASの観測を中断するためにNASA職員を休職扱いに

ネットの記事です。

3I/ATLAS または C/2025 N1 は、2025年7月1日にチリのコキンボ州・Rio Hurtadoで観測を行っていた小惑星地球衝突最終警報システム によって発見された非周期彗星である。発見直後は A11pl3Z と呼称されていた。

ちなみに残念ながら、この3I/アトラスは肉眼では見えないようです。

少なくとも300mm以上の望遠鏡が必要とのことです。

この3I/アトラスに関して、私がとても興味深いと思った動画を紹介させていただきます。

この動画によると、10月3日、NASAがアメリカ政府閉鎖に伴いNASA職員1万5千人の休職を発表したのは、この3I/アトラスの観測を止めさせることが理由だったといいます。

3I/アトラスは完全に人工物であることがわかったので、それを一般に公表できないとの判断だったといいます(例えば規則的に17分ごとに何かを噴射している)。

この3I/アトラスは、射手座の方向から48年かけて太陽系に到着した宇宙船だといいます。

そして、それは5千年前にホピ族に、いつか夜空に青い星(カチーナ)が現れると予言したものだったといいます。

3I/アトラスは最初は赤い見えて、次に緑となり、今は青く見えるといいます。

3I/アトラスは銀河連合が地球人類を観察する為に寄こしたもので、人類の進化具合を見て、ETとのオープン・コンタクトが可能なのか、そうでないのかを判断する目的だったといいます。

10月30日に3I/アトラスは、地球から見て太陽の反対側に入り、そこで銀河連合に最終報告をするといいます。

そして2026年初頭、銀河連合の最終判断が下されるといいます。

10月30日から11月にかけて、私たちの周りに変化が起き始めるといいます。

この動画が本物のプレアデスからのものか私にはわかりませんが、とても興味深く観ました。

興味が湧いた方は動画をご覧下さい。

(2025年10月11日)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ニュース報道によると、東京23区のファミリー向けのマンション平均家賃は24万7千円に達し、過去最高を更新したといいます。シングル向きでも10万3千円だそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=_Jo2KcyljSM

私のような貧乏人からすると、家賃の額だけでなく、平均ですから、こんな高い家賃を払える人が大勢いることに感心してしまいます。

家賃25万円を払うのですから、手取りで50万円以上は貰っているはずです。日本は世界トップクラスの重税国家で税金と社会保障費が異常に高く、50万円の手取りとなると、おそらく夫婦共稼ぎで月70万円を超える収入がないと無理だろうと思います。

私としては逆に、東京に住む人たちは、こんなに貰っているのかと感心してしまいました。

では、すでにマンションを購入した場合はどうかというと、管理費と修繕積立金が爆上がりしているそうです。

入居時は1~2万円だったのが、建築資材と人件費などのコストの高騰で、平気で3倍くらいになっているそうです。それで、こんなに払えないと訴える住民と管理組合との間で、大揉めに揉めているマンションが多発しているそうです。

管理費と修繕積立金で月5~6万取られるなら、私の感覚では、それってもう家賃でしょ、です。

それでも、ローンを払い終わっている場合はいいでしょうが、まだローンが残っている場合は、これから悲惨な思いをする公算が大です。

これから金利がどんどん上がるからです。

日本人の8割が変動金利でローンを組んでいて、そうした人々は金利の上昇をもろに受けることになります。固定金利で借りている場合でも、一定期間ごとに金利の見直しがある契約だと同じです(完全固定なら安心)。

そして、金利が異常に安い時期に0.5%の変動金利でローンを組んでいるケースが多いそうです。

それだと、金利が2%程度になっただけでも、毎月の支払いがプラス3万、4万と増えていくことになります。給料が増えず、物価が爆上がりしている中で、これは首を締め上げられるような状態です。

そこで「Cocomi Channel」のショウさんが提案しているのが、(都会の生活で行き詰まったら)、思い切って家賃の安い場所に引っ越すことです。

例えば、大分県の杵築市(きつきし)などでは、家賃7千円、そして千円で水道使い放題などの(東京に住んでいる人から見れば)信じ難い安さの物件があるといいます。激安だけれども、けっこう状態が良い物件なんだそうです。

これは大手企業の工場が撤退したため起こった現象だそうです。

家族がいる場合は難しいでしょうが、一人身であれば充分ありうる選択だと思います。

自然が豊かな場所なんだそうで、ショウさんの動画を観て、実際に移住した人も現れているようです。

私事ですが、私は長野県のド田舎に住んでいるのですが、賃貸です。

現役時代はほとんど自営だった為、収入はスズメの涙ほどの国民年金のみです。あまり貯金もありません。

収入がほとんど無い私が、これから取りうる道は、以下の2つだろうと思います。

① これから手に職をつけるなり、なんとか個人でできる商売をして生活費を捻出する。

② 収入が無いのだから、収入が無くても成り立つ生活をする。

私がこれから取り組もうと思っているのが、②です。

まず有力なのが、ショウさんのように田舎でボロボロの古民家を100万円で買って、自分で改装して住む方法です。

もう一つが、ある程度広い土地を借りるなり買うなりして、そこに家を建てて自給自足に近い生活をすることです。

んっ?、 家を建てる?、そんな金ないでしょ、と思われたかもしれません。

家といっても、普通の家ではありません。

まず最初に考えたのが車で移動できるトレーラーハウスです。実際に展示場に行ってトレーラーハウスを見てみたのですが、狭いですが生活するのに十分だとわかりました。コンパクトに水回りが整っていることも魅力でした。さらに揺れに強いので、大きな地震が来ても大丈夫です(道路を走るように設計されているので揺れにはめっぽう強いです)。

ただし値段が高い。

長く生活する為のクオリティーがあるものだと1千万円はザラです。

中古もありますが、安いものでも3百万くらいします。

次に考えたのが、プレハブの家です。

私は東京に住んでいたときに、プレハブの家を販売している会社の事務所に出向いたことがあります。

その事務所自体がプレハブだったので、実物を見れて大いに参考になりました。これに自分で断熱工事を施せば、住処として完璧だと確信しました。

値段も数十万円と手頃です。

古民家で適当なものが見つからなかったら、プレハブを検討してもいいかなと思っています。

今回は、そんなプレハブの家に住んだ一家の話です。

自給自足の生活を夢見て北海道で移り住んだ三栗(みつくり)一家、家族4人の物語である『北の国から 家族4人で自給自足生活』(三栗祐弓、沙恵著、農文協)から抜粋して紹介させていただきます。

・・・<『北の国から 家族4人で自給自足生活』、p4~p14から抜粋開始>・・・

北海道の山奥で自給自足生活をスタート

とは言え、当時住んでいたのは住宅街にある普通のアパート。そこで原生林の土地を購入し、住まいやライフラインをイチから手作りすることにしました。まず太陽光パネルを設置して、その電気で電動工具を動かし、小さな小屋やコンポストトイレなどを作りました。

そんな日々の活動のようすをブログで毎日発信していたところ、札幌市内で自給自足の山暮らしを20年以上続けている70代(当時)の山家(やまか)さんご夫婦に出会いました。野菜などの食べ物はもちろん、住まいや薪ストーブ、太陽光発電など、暮らしに必要なあらゆるものを手作りしていて、タイで見てきたような、いや、それ以上の自給自足生活を実現していました。

感動してご夫婦の元へ何度も通いつめていたところ、土地もプレハブ(住まい)も余っているからと、お二人が所有する山に住まわせていただけることになりました。そうして今も暮らすこの土地に移り住んできたのが2018年8月。ぼくたち家族の自給自足生活が、いよいよ本格的にスタートしました。

・・・(中略)・・・

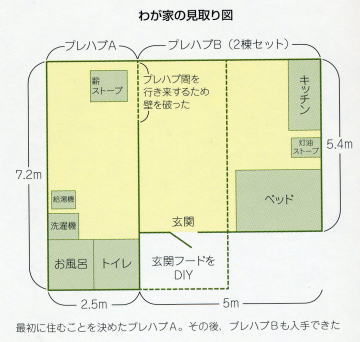

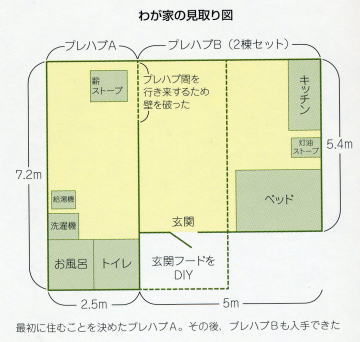

最初にご紹介するのは、住まいです。ぼくの一家が住んでいるのは、自給生活を営む先輩たちに譲ってもらったプレハブ3つをつなぎ合わせた構造の家です。この章は、そのマイホームを手に入れた時のお話です。

60万円のマイホーム

プロローグでご紹介した通り、今の家と土地は、自給自足の先輩夫婦のご厚意で住まわせていただいています。その先輩というのが、山家規男さんご夫婦。25年以上前、山家さんがこの山奥の敷地(約2万坪)を手に入れてこの地を「エコロジー村」と名付け、同じく自然のなかでの暮らしを愛する仲間たちと、何年もかけて開拓してきたそうです。

先輩方はそれぞれ一つのプレハブを拠点とし、そこに住みながら本格的な家を自分たちで建ててきました。ぼくたち一家は今、そのなかの一つ、余ったプレハブを分けてもらって住んでいます。

プレハブは横2.5m、縦7.2m、高さ2.3m。ここに住もうと決めたのは、実物を見たその日。即決でした。確かに広くはありませんが、家族4人だけなら何とかなりそう。いや、多少狭くても、憧れだった自給自足の暮らしを始められる。その喜びのほうがはるかに勝っていたのです。

とは言っても、やっぱり狭い。部屋の間取りを考えると、だんだんと不安になってきました。トイレやお風呂場、キッチンやストーブを設置したら、居間のスペースはかなり限られてしまいます。引っ越しの荷物を毎日少しずつ運び込むと、部屋はさらにどんどん狭くなってきます。

「このプレハブに4人家族で住むというのは、実は無謀だったのではないか」

そんな不安が募ってきた移住日の1ヶ月前、新居の狭さに不安を抱えながら引っ越し準備に追われていると、信じられない奇跡が起きました。

「プレハブを2つ手放す人がいるらしいぞ!」

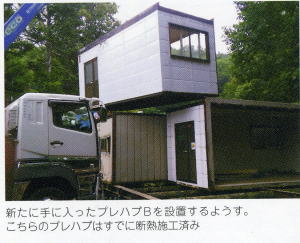

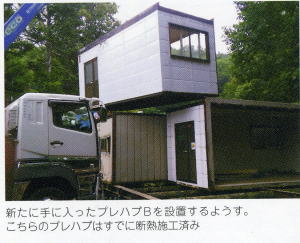

と、山家さんが教えてくれたのです。今考えても、何か見えない力が働いた、奇跡としか思えないタイミングで、プレハブをさらに2つ手に入れることができました。

こうしてぼくたちは、3つのプレハブを並べた住まいで、新たな山暮らしをスタートしました。トータル費用60万円、現金一括払いでのマイホーム取得です。

断熱のないプレハブに住んでみる

さて、偶然新たにプレハブが手に入ったのはよかったのですが、困ったことがわかりました。あとから追加した2つのプレハブは断熱構造だったのですが、なんと最初のプレハブは断熱構造ではなかったのです。3つのプレハブを一つにつなげて住もうと考えていたので、断熱構造でないプレハブが一つでもあると、そこから寒さが全体に伝わり、断熱のない家と全く変わらなくなってしまいます。

寒さが厳しい北海道で、断熱のない家に住むなんて考えられません。ここに引っ越してきたのは真夏(8月)でしたが、9月、10月と朝晩の寒さが増してくるにつれ、だんだん不安になってきました。

さらに、実際に住んでみてわかったことは、ストーブを消した時、家のなかが寒くなっていくスピードが異様に速い、ということでした。

冬では、ストーブを消して寝た時や、日中家を空けて夜に帰ってきた時など、室温が氷点下になっていることも珍しくありません。そうなると、水道凍結の可能性が出てきます。

全自動洗濯機が手動洗濯機に!?

室内でも氷点下になることがわかったので、家のなかの水回りは、「水を流しっぱなしにする」「水道管に断熱材を巻きつける」などの凍結対策を施しました。

それでも、11月中旬のある朝、事件は起きました。

朝起きて洗濯機を回そうとしても水が出ないのです。うちの洗濯機は、一般的な縦型の全自動洗濯機なので、(スタート)ボタンを押せば、自動で水が出てくるはずですが、出ません。どうも、凍結により内部の部品が壊れてしまったようです。一瞬、冬に洗濯物を手洗いする姿が頭をよぎりましたが、壊れたのは水を自動で供給する部分のみ。

「そうか、水は手動で入れればいいのか」

不便ではありましたが、そういえば、ぼくが小学生の頃に使っていた「二層式洗濯機」もこんな感じだったよな、と思いながら、その後もしばらくこの洗濯機を使ったのでした。

どうにか冬を越せた!

洗濯機凍結事件以外にも、このあと大小様々なトラブルが起きるのですが、冬に断熱のないプレハブに住んだ経験は、大きな自信となりました。

北海道では、断熱無しの家では住めない、生きていけないと思っていましたが、何とか生き延びることができました。ちなみに、翌年以降は、DIYでプレハブの壁に断熱工事を行ない、暖かく過ごせるようになっています。

・・・<抜粋終了>・・・

私は東京に住んでいた5年前までは、田舎でこうしたプレハブの家に住むことを想像したりしていました。

しかし最近は、そんな必要すらないかもしれないと考え始めています。新型コロナ騒動が起きてから、世の中の状況が大きく変わってきたからです。

昨年(2024年)だけで日本人は90万人も減りました。

統計を取り始めて以降、最低の出生率と大幅な超過死亡のせいです。

今年はさらにひどくなることは確実です。そして、その傾向は今後も続くことが予想されます。

その理由を、mRNA型ワクチン未接種の方々はよくわかっていると思います(その理由を言うことはタブーらしいので、ここでは触れません)。

数年前ですが、日本全国の空き家の数は820万戸に上ると聞いて驚いたことがあります。ところが今や、900万戸だそうです。

今はまだバブルの値段ですが、世界恐慌が起こったら、家の値段は暴落します。

都会でもそうですが、田舎となると過疎化がそれに拍車を掛けるので、信じられない低価格になると思います。

そうなると私のようなボンビーでも、普通に家が買えるという状況になるかもしれません。

プレハブの家でDIYで悪戦苦闘という形でもなくなるのかなあ、などと考えています。

(2025年10月11日)

3I/ATLAS または C/2025 N1 は、2025年7月1日にチリのコキンボ州・Rio Hurtadoで観測を行っていた小惑星地球衝突最終警報システム によって発見された非周期彗星である。発見直後は A11pl3Z と呼称されていた。

ちなみに残念ながら、この3I/アトラスは肉眼では見えないようです。

少なくとも300mm以上の望遠鏡が必要とのことです。

この3I/アトラスに関して、私がとても興味深いと思った動画を紹介させていただきます。

この動画によると、10月3日、NASAがアメリカ政府閉鎖に伴いNASA職員1万5千人の休職を発表したのは、この3I/アトラスの観測を止めさせることが理由だったといいます。

3I/アトラスは完全に人工物であることがわかったので、それを一般に公表できないとの判断だったといいます(例えば規則的に17分ごとに何かを噴射している)。

この3I/アトラスは、射手座の方向から48年かけて太陽系に到着した宇宙船だといいます。

そして、それは5千年前にホピ族に、いつか夜空に青い星(カチーナ)が現れると予言したものだったといいます。

3I/アトラスは最初は赤い見えて、次に緑となり、今は青く見えるといいます。

3I/アトラスは銀河連合が地球人類を観察する為に寄こしたもので、人類の進化具合を見て、ETとのオープン・コンタクトが可能なのか、そうでないのかを判断する目的だったといいます。

10月30日に3I/アトラスは、地球から見て太陽の反対側に入り、そこで銀河連合に最終報告をするといいます。

そして2026年初頭、銀河連合の最終判断が下されるといいます。

10月30日から11月にかけて、私たちの周りに変化が起き始めるといいます。

この動画が本物のプレアデスからのものか私にはわかりませんが、とても興味深く観ました。

興味が湧いた方は動画をご覧下さい。

(2025年10月11日)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

プレハブの家

ニュース報道によると、東京23区のファミリー向けのマンション平均家賃は24万7千円に達し、過去最高を更新したといいます。シングル向きでも10万3千円だそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=_Jo2KcyljSM

私のような貧乏人からすると、家賃の額だけでなく、平均ですから、こんな高い家賃を払える人が大勢いることに感心してしまいます。

家賃25万円を払うのですから、手取りで50万円以上は貰っているはずです。日本は世界トップクラスの重税国家で税金と社会保障費が異常に高く、50万円の手取りとなると、おそらく夫婦共稼ぎで月70万円を超える収入がないと無理だろうと思います。

私としては逆に、東京に住む人たちは、こんなに貰っているのかと感心してしまいました。

では、すでにマンションを購入した場合はどうかというと、管理費と修繕積立金が爆上がりしているそうです。

入居時は1~2万円だったのが、建築資材と人件費などのコストの高騰で、平気で3倍くらいになっているそうです。それで、こんなに払えないと訴える住民と管理組合との間で、大揉めに揉めているマンションが多発しているそうです。

管理費と修繕積立金で月5~6万取られるなら、私の感覚では、それってもう家賃でしょ、です。

それでも、ローンを払い終わっている場合はいいでしょうが、まだローンが残っている場合は、これから悲惨な思いをする公算が大です。

これから金利がどんどん上がるからです。

日本人の8割が変動金利でローンを組んでいて、そうした人々は金利の上昇をもろに受けることになります。固定金利で借りている場合でも、一定期間ごとに金利の見直しがある契約だと同じです(完全固定なら安心)。

そして、金利が異常に安い時期に0.5%の変動金利でローンを組んでいるケースが多いそうです。

それだと、金利が2%程度になっただけでも、毎月の支払いがプラス3万、4万と増えていくことになります。給料が増えず、物価が爆上がりしている中で、これは首を締め上げられるような状態です。

そこで「Cocomi Channel」のショウさんが提案しているのが、(都会の生活で行き詰まったら)、思い切って家賃の安い場所に引っ越すことです。

例えば、大分県の杵築市(きつきし)などでは、家賃7千円、そして千円で水道使い放題などの(東京に住んでいる人から見れば)信じ難い安さの物件があるといいます。激安だけれども、けっこう状態が良い物件なんだそうです。

これは大手企業の工場が撤退したため起こった現象だそうです。

家族がいる場合は難しいでしょうが、一人身であれば充分ありうる選択だと思います。

自然が豊かな場所なんだそうで、ショウさんの動画を観て、実際に移住した人も現れているようです。

私事ですが、私は長野県のド田舎に住んでいるのですが、賃貸です。

現役時代はほとんど自営だった為、収入はスズメの涙ほどの国民年金のみです。あまり貯金もありません。

収入がほとんど無い私が、これから取りうる道は、以下の2つだろうと思います。

① これから手に職をつけるなり、なんとか個人でできる商売をして生活費を捻出する。

② 収入が無いのだから、収入が無くても成り立つ生活をする。

私がこれから取り組もうと思っているのが、②です。

まず有力なのが、ショウさんのように田舎でボロボロの古民家を100万円で買って、自分で改装して住む方法です。

もう一つが、ある程度広い土地を借りるなり買うなりして、そこに家を建てて自給自足に近い生活をすることです。

んっ?、 家を建てる?、そんな金ないでしょ、と思われたかもしれません。

家といっても、普通の家ではありません。

まず最初に考えたのが車で移動できるトレーラーハウスです。実際に展示場に行ってトレーラーハウスを見てみたのですが、狭いですが生活するのに十分だとわかりました。コンパクトに水回りが整っていることも魅力でした。さらに揺れに強いので、大きな地震が来ても大丈夫です(道路を走るように設計されているので揺れにはめっぽう強いです)。

ただし値段が高い。

長く生活する為のクオリティーがあるものだと1千万円はザラです。

中古もありますが、安いものでも3百万くらいします。

次に考えたのが、プレハブの家です。

私は東京に住んでいたときに、プレハブの家を販売している会社の事務所に出向いたことがあります。

その事務所自体がプレハブだったので、実物を見れて大いに参考になりました。これに自分で断熱工事を施せば、住処として完璧だと確信しました。

値段も数十万円と手頃です。

古民家で適当なものが見つからなかったら、プレハブを検討してもいいかなと思っています。

今回は、そんなプレハブの家に住んだ一家の話です。

自給自足の生活を夢見て北海道で移り住んだ三栗(みつくり)一家、家族4人の物語である『北の国から 家族4人で自給自足生活』(三栗祐弓、沙恵著、農文協)から抜粋して紹介させていただきます。

・・・<『北の国から 家族4人で自給自足生活』、p4~p14から抜粋開始>・・・

北海道の山奥で自給自足生活をスタート

とは言え、当時住んでいたのは住宅街にある普通のアパート。そこで原生林の土地を購入し、住まいやライフラインをイチから手作りすることにしました。まず太陽光パネルを設置して、その電気で電動工具を動かし、小さな小屋やコンポストトイレなどを作りました。

そんな日々の活動のようすをブログで毎日発信していたところ、札幌市内で自給自足の山暮らしを20年以上続けている70代(当時)の山家(やまか)さんご夫婦に出会いました。野菜などの食べ物はもちろん、住まいや薪ストーブ、太陽光発電など、暮らしに必要なあらゆるものを手作りしていて、タイで見てきたような、いや、それ以上の自給自足生活を実現していました。

感動してご夫婦の元へ何度も通いつめていたところ、土地もプレハブ(住まい)も余っているからと、お二人が所有する山に住まわせていただけることになりました。そうして今も暮らすこの土地に移り住んできたのが2018年8月。ぼくたち家族の自給自足生活が、いよいよ本格的にスタートしました。

・・・(中略)・・・

最初にご紹介するのは、住まいです。ぼくの一家が住んでいるのは、自給生活を営む先輩たちに譲ってもらったプレハブ3つをつなぎ合わせた構造の家です。この章は、そのマイホームを手に入れた時のお話です。

60万円のマイホーム

プロローグでご紹介した通り、今の家と土地は、自給自足の先輩夫婦のご厚意で住まわせていただいています。その先輩というのが、山家規男さんご夫婦。25年以上前、山家さんがこの山奥の敷地(約2万坪)を手に入れてこの地を「エコロジー村」と名付け、同じく自然のなかでの暮らしを愛する仲間たちと、何年もかけて開拓してきたそうです。

先輩方はそれぞれ一つのプレハブを拠点とし、そこに住みながら本格的な家を自分たちで建ててきました。ぼくたち一家は今、そのなかの一つ、余ったプレハブを分けてもらって住んでいます。

プレハブは横2.5m、縦7.2m、高さ2.3m。ここに住もうと決めたのは、実物を見たその日。即決でした。確かに広くはありませんが、家族4人だけなら何とかなりそう。いや、多少狭くても、憧れだった自給自足の暮らしを始められる。その喜びのほうがはるかに勝っていたのです。

とは言っても、やっぱり狭い。部屋の間取りを考えると、だんだんと不安になってきました。トイレやお風呂場、キッチンやストーブを設置したら、居間のスペースはかなり限られてしまいます。引っ越しの荷物を毎日少しずつ運び込むと、部屋はさらにどんどん狭くなってきます。

「このプレハブに4人家族で住むというのは、実は無謀だったのではないか」

そんな不安が募ってきた移住日の1ヶ月前、新居の狭さに不安を抱えながら引っ越し準備に追われていると、信じられない奇跡が起きました。

「プレハブを2つ手放す人がいるらしいぞ!」

と、山家さんが教えてくれたのです。今考えても、何か見えない力が働いた、奇跡としか思えないタイミングで、プレハブをさらに2つ手に入れることができました。

こうしてぼくたちは、3つのプレハブを並べた住まいで、新たな山暮らしをスタートしました。トータル費用60万円、現金一括払いでのマイホーム取得です。

断熱のないプレハブに住んでみる

さて、偶然新たにプレハブが手に入ったのはよかったのですが、困ったことがわかりました。あとから追加した2つのプレハブは断熱構造だったのですが、なんと最初のプレハブは断熱構造ではなかったのです。3つのプレハブを一つにつなげて住もうと考えていたので、断熱構造でないプレハブが一つでもあると、そこから寒さが全体に伝わり、断熱のない家と全く変わらなくなってしまいます。

寒さが厳しい北海道で、断熱のない家に住むなんて考えられません。ここに引っ越してきたのは真夏(8月)でしたが、9月、10月と朝晩の寒さが増してくるにつれ、だんだん不安になってきました。

さらに、実際に住んでみてわかったことは、ストーブを消した時、家のなかが寒くなっていくスピードが異様に速い、ということでした。

冬では、ストーブを消して寝た時や、日中家を空けて夜に帰ってきた時など、室温が氷点下になっていることも珍しくありません。そうなると、水道凍結の可能性が出てきます。

全自動洗濯機が手動洗濯機に!?

室内でも氷点下になることがわかったので、家のなかの水回りは、「水を流しっぱなしにする」「水道管に断熱材を巻きつける」などの凍結対策を施しました。

それでも、11月中旬のある朝、事件は起きました。

朝起きて洗濯機を回そうとしても水が出ないのです。うちの洗濯機は、一般的な縦型の全自動洗濯機なので、(スタート)ボタンを押せば、自動で水が出てくるはずですが、出ません。どうも、凍結により内部の部品が壊れてしまったようです。一瞬、冬に洗濯物を手洗いする姿が頭をよぎりましたが、壊れたのは水を自動で供給する部分のみ。

「そうか、水は手動で入れればいいのか」

不便ではありましたが、そういえば、ぼくが小学生の頃に使っていた「二層式洗濯機」もこんな感じだったよな、と思いながら、その後もしばらくこの洗濯機を使ったのでした。

どうにか冬を越せた!

洗濯機凍結事件以外にも、このあと大小様々なトラブルが起きるのですが、冬に断熱のないプレハブに住んだ経験は、大きな自信となりました。

北海道では、断熱無しの家では住めない、生きていけないと思っていましたが、何とか生き延びることができました。ちなみに、翌年以降は、DIYでプレハブの壁に断熱工事を行ない、暖かく過ごせるようになっています。

・・・<抜粋終了>・・・

私は東京に住んでいた5年前までは、田舎でこうしたプレハブの家に住むことを想像したりしていました。

しかし最近は、そんな必要すらないかもしれないと考え始めています。新型コロナ騒動が起きてから、世の中の状況が大きく変わってきたからです。

昨年(2024年)だけで日本人は90万人も減りました。

統計を取り始めて以降、最低の出生率と大幅な超過死亡のせいです。

今年はさらにひどくなることは確実です。そして、その傾向は今後も続くことが予想されます。

その理由を、mRNA型ワクチン未接種の方々はよくわかっていると思います(その理由を言うことはタブーらしいので、ここでは触れません)。

数年前ですが、日本全国の空き家の数は820万戸に上ると聞いて驚いたことがあります。ところが今や、900万戸だそうです。

今はまだバブルの値段ですが、世界恐慌が起こったら、家の値段は暴落します。

都会でもそうですが、田舎となると過疎化がそれに拍車を掛けるので、信じられない低価格になると思います。

そうなると私のようなボンビーでも、普通に家が買えるという状況になるかもしれません。

プレハブの家でDIYで悪戦苦闘という形でもなくなるのかなあ、などと考えています。

(2025年10月11日)

コメント