一方的なアーミテージ・ナイレポートの直近の中身、高市首相の外交と安保は「抑止力」重視で・・

アーミテージ・ナイレポートをで示された「中国に対抗するため「G7を含む志を同じくするパートナーと協力して、米国と日本はアプローチを調整し集団的な政策対応を策定すべきだ」という指針

ジョセフ・バイデン前大統領権(仮)は、中国による台湾侵攻の可能性について記者から質問され、4回「台湾を守る」と明確に述べたとされます。それは以下のような発言でした。

- 2021年10月: CNNテレビの番組で「もし中国が攻撃すれば、米国は防衛する約束になっているのか」と問われ、「はい、その通りだ」と発言。

- 2022年5月: 来日中の岸田文雄首相との共同記者会見で、台湾防衛のために軍事的に関与する意思があるかと問われ、「イエス」と答え、「それが我々の誓約(コミットメント)だ」と述べた。

- 2022年9月: 米CBSテレビのインタビューで「米軍は台湾を守るのか」と問われ、「はい、もし実際に前例のない攻撃があれば」と答えた。

- 2024年6月: 米タイム誌のインタビューで、「もし中国が一方的な現状変更を試みた場合、米国が台湾を守らないということはない」と述べ、米軍の戦力行使を排除しない姿勢を示した。

これらの発言は、歴代米政権が採用してきた台湾有事への米軍の対応を意図的にあいまいにする「戦略的曖昧性」という政策からの「逸脱」と受け止められた。

しかしながら米国には台湾と関係を正式に定めた米国の「台湾関係法 (Taiwan Relations Act, TRA)」と呼ばれる法律の存在があり、この法律には安全保障に関わる重要な規定を含まれている。

台湾関係法 (Taiwan Relations Act, TRA)

1979年に米国が中華民国(台湾)と断交し、中華人民共和国と国交を樹立した際、米国の国内法として制定された法律。この法律は、米台間の非公式な関係の枠組みを定めると同時に、台湾の安全保障に関わる重要な規定を含んでいる。

台湾関係法の主な骨子

- 非公式関係の維持:米国が台湾と公式な外交関係を持たない中でも、経済的、文化的、その他の広範な実務関係を維持・促進するための法的基盤を提供する。

- AITの設立:米国の対台湾窓口機関として、事実上の大使館の役割を果たす「米国在台湾協会(American Institute in Taiwan, AIT)」の設立を規定。

- 台湾の平和と安定への関心:西太平洋地域の平和と安定が米国の政治的、安全保障上、経済的利益に関わる事項であると宣言している。

- 平和的解決の重視:台湾の将来が平和的手段以外(武力行使や経済封鎖など)によって決定されるいかなる努力も、西太平洋地域の平和と安全に対する脅威であり、米国にとって「重大な関心事」であると見なすとしている。

- 防衛能力の支援:米国は、台湾の人々の安全や社会・経済システムを危うくする武力行使その他の強制行動に対抗できるよう、台湾が必要とする防衛的な性格の兵器や役務(サービス)を提供し、台湾の防衛能力を維持するとしている。

- 議会による監督:米国議会は、本法律の実施や米台関係の法的・技術的側面、東アジアにおける安全保障政策の実施状況を監督する責任を負う。

「台湾関係法」には米軍の自動的な軍事介入義務は明記されていないが、台湾の防衛能力を維持することを支援する内容となっており、トランプ大統領も2024年7月、大統領選挙キャンペーン中、大口献金者向けの非公開会合で、台湾が侵攻された場合は「北京を爆撃する」と発言したとCNNが報じ、当時物議を醸したとされる。

現在、トランプ大統領は、中国が台湾に侵攻した場合に米軍が防衛するかどうかについて、明確な言及を避けており、これは、米国の長年の政策である「戦略的曖昧性」を踏襲する姿勢を示し、台湾有事の際の具体的な対応について記者団から問われた際、「私の秘密を明かすことはできない。敵側に知られてしまう」と述べるなど、詳細な軍事戦略について語ることを拒否しておられる。

一方でトランプ氏は、台湾は米国の防衛に対して「もっと支払うべきだ」と繰り返し主張。これは、米国の同盟国・友好国に対しても同様に防衛費の増額を求めてきた彼の「アメリカファースト」の姿勢を反映しているとみなされている。また半導体産業に関して、台湾が米国のチップ産業を奪ったと批判的な発言も行っており、台湾を経済的な競争相手と見なす側面もあるといわれれいる。習近平国家主席とは自らが良好な関係を築いているとし、自身が大統領である間は中国が台湾に対して行動を起こさないと確信している、と主張なさっておられるそうです。

参考

■同盟国日本の軍事力強化を要求している現在の米国

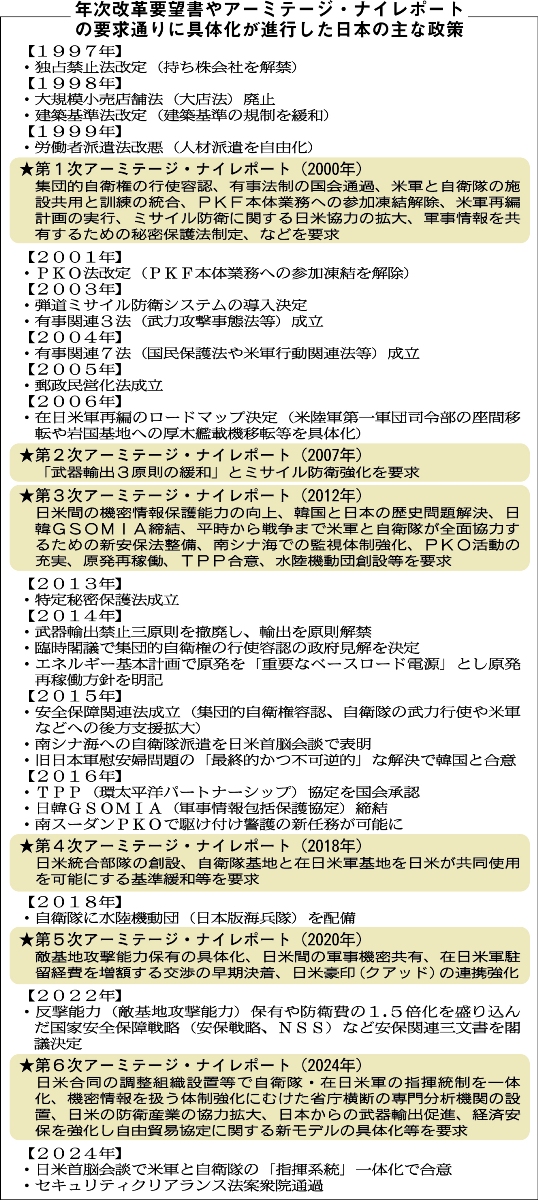

アーミテージ・ナイレポートのルーツである年次改革要望書は、1993年の宮沢―クリントン会談で合意し、翌年から毎年10月に日米両国が互いに交換し始めた。しかし実行されるのは米国の要求のみであり、それは米国側が一方的に日本へ押しつける政策命令書でしかなかった。

米国の要求は通信、医療機器・医薬品、金融、エネルギー、流通など多岐にわたり、法律業務や競争政策も含めて、憲法の原則(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)を根こそぎ覆していく内政干渉が実態だった。

1990年代の米国側年次改革要望書を見てみると、「商法」関連で米国型企業統治の導入や日本企業を買収しやすくする株式交換型M&A(三角合併)解禁を求め、「競争政策」で独占禁止法の罰則強化や公正取引委員会の権限強化を要求していた。これはNTTなど日本の巨大企業を規制し外資が日本市場に殴りこみをかける地ならしだった。郵政民営化や米国の弁護士が日本へ進出し易くする司法制度改革なども盛りこんでいた。

この要求にそって日本政府は1997年に独占禁止法を改定し、持株会社を解禁(自由な企業間競争を確保するため戦後は持ち株会社の設立を禁じていた)した。

98年には地元小売店や商店街を守るための大規模小売店舗法(大店法)を廃止し、大型店出店を野放しにした。

さらに「約半世紀ぶり」となる建築基準法の改定も強行し、日本の建築基準は地震国であるため国際基準より厳しく建築物の建て方(仕様)を規制した「仕様規定」だったが、それを「国民の生命、健康、財産の保護のため必要な最低限の性能があればよい」とする「性能規定」へ変えた。日本古来の建築基準を崩したことで外国の建材がなだれこみ工法も変化。それが現在の自然災害での家屋被害拡大にもつながっている。

99年には労働者派遣法改悪で人材派遣を自由化した。技術者を育成する終身雇用を崩壊させ、必要なときだけ連れてきて働かせる不安定雇用を拡大した結果、現役世代の貧困化と技術の断絶が拡大。それは海外への技術流出を加速させ、深刻な少子高齢化を生み出す要因になった。

こうしたなか2001年に小泉首相(当時)とブッシュ米大統領(当時)が、年次改革要望書を「日米規制改革イニシアティブ」という名で継続すると決定。

小泉政府が主導した「聖域なき構造改革」や「郵政民営化」は年次改革要望書の具体化だった。

巨額な郵貯資産の強奪を狙う米国が2003年の年次改革要望書で「2004年秋までの郵政三事業の民営化計画作成」を求めると小泉政府は「骨太の方針2004」に郵政民営化を明記。2005年8月に郵政民営化関連法が参院本会議で否決されると「自民党をぶっ壊す」と叫び劇場型郵政解散選挙を演出した。郵政民営化に反対した議員の選挙区には刺客を送り込んで叩き潰し、同年10月に郵政民営化法を成立させた。

郵政民営化以後、米国の対日要求を首相諮問会議が「国の方針」に作りかえ、それを素早く閣議決定して法案作成、国会採決へと進む流れが常態化した。

年次改革要望書は、自民党が総選挙で大惨敗したことで生まれた民主党の鳩山政府時(2009年)に廃止され、その後は「アーミテージ・ナイレポートあ」へ引き継がれた。

「アーミテージ・ナイレポート」で加速する日本の浮沈空母化?

アーミテージ・ナイレポートは米大統領選を控えた2000年に、民主党と共和党のどちらが勝っても実行をすすめる日米同盟のビジョンを示すため策定を開始した。

政策立案の中心には1991年の湾岸戦争時に戦費負担のみで自衛隊派遣に応じない日本に「ショウ・ザ・フラッグ(日の丸を見せろ)」と猛烈な圧力をかけた共和党系のアーミテージ元米国務副長官と「ソフトパワー」(他国を無理に従わせるのではなく文化、イデオロギーなど目に見えにくい力で味方につける手法)を提唱してきた民主党系のジョセフ・ナイ元米国防次官補らを据えた。

2000年に発表した第1次アーミテージ・ナイレポートでは活動領域を太平洋全域に広げた「安保再定義」について「日本の役割の下限を定めたと見なすべきで上限を示すものではない」と述べ「もっとダイナミックなとりくみ」を要求。そして集団的自衛権の行使容認、有事法制の国会通過、米軍と自衛隊の施設共用と訓練統合、PKF(国連平和維持軍)本体業務への参加凍結解除、米軍再編計画の実行、ミサイル防衛に関する日米協力の拡大、軍事情報共有にむけた秘密保護法制定等、多様な要求を突きつけた。

これを受けて小泉政府(当時)は2001年にPKO(国連平和維持活動)法を改定しPKF本体業務への参加凍結を解除した。しかし2003年3月のイラク戦争開戦で米英軍が攻撃に踏み切ったとき日本が同一歩調をとらなかったため、アーミテージ米国務副長官が「ブーツ・オン・ザ・グラウンド(地上部隊を派遣せよ)」と恫喝。すると小泉政府は2003年6月に有事関連3法(武力攻撃事態法など)、イラク復興支援特措法(非戦闘地域への自衛隊派遣を可能にした)を成立させ、同年末に弾道ミサイル防衛システムの導入も決定した。2004年6月には有事の際米軍が民間施設を接収したり、国民の行動を制限することを定めた有事関連七法(国民保護法や米軍行動関連措置法)も成立させた。翌7月にアーミテージ米国務副長官が「憲法九条は日米同盟の妨げ」と主張し改憲要求すると、2005年10月に自民党が「自衛軍保持」を明記した初の新憲法草案を公表した。

2007年に発表した第2次アーミテージ・ナイレポートでは武器輸出禁止3原則の緩和とミサイル防衛の強化を要求した。さらに東日本大震災を経て2012年に発表した第3次アーミテージ・ナイレポートは「日本は今後も世界のなかで“一流国”であり続けたいのか、それとも“二流国”に甘んじるのか」と日本側に迫り「一流国であり続けたいなら、国際社会で一定の役割を果たすべきだ」と要求。それは「専守防衛などの時代遅れの規定を解消し、米国の軍事戦略にこれまで以上に関与すること」「アジア太平洋地域の海洋安全保障で米軍の役割を補完し米中の戦略的均衡の要になること」を日本に押しつける内容だった。

具体的には機密情報保護能力の向上、原発再稼働、TPP推進、日韓「軍事情報包括保護協定」(GSOMIA)締結、新たな安保法制の制定、武器輸出三原則の撤廃などを要求。安保関連では「平時から緊張、危機、戦争状態まで安全保障のあらゆる事態において、米軍と自衛隊が日本国内で全面協力できるための法制化を日本側の権限で責任をもっておこなうべき」「米陸軍と海兵隊は陸上自衛隊との相互運用性を高め、水陸両用作戦を展開しやすい体制へ発展させるべきだ」と指摘した。「平和憲法の改正」も要求項目として明記。これらは日本を対中国戦争の矢面に立たせるという意図に基づいている。安倍政府が実行した政策はみなこの要求にそったものにすぎない【上表参照】。

岸田政府も対日要求にそって2022年末に反撃能力保有や防衛予算の1・5倍化を盛りこんだ国家安全保障戦略を閣議決定。それは日本が戦後堅持し続けてきた戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認の国是を踏みにじり、攻撃兵器を大量に配備し先制攻撃も辞さないという宣言だった。この新段階で更なる要求を突きつけたのが第6次アーミテージレポートであり、それは米本土防衛のために日本全土を兵站・出撃拠点に変貌させ、挙げ句の果てはミサイル攻撃に晒され捨て石にされる道へ通じている。

こうした日本の現実が示すことは、戦後70年以上経ても日本は独立しておらず、あらゆる施策が海の向こうで作られ、しかもなんの外交的権限もない一民間シンクタンクが内政に関与するという異常さである。これをしゃにむに実践するのが日本政府であり、訪米した歴代首相の振舞いを見てもアメリカの日本統治代理人といっても過言ではない。そこには占領体制の継続させるための秘密会合である日米合同委員会、それを着実に実行させるための官僚機構などの構造問題が根底にある。この属国状態を打破するには国会内に巣くう売国勢力を総選挙で一掃し、日本独自の外交で近隣諸国と平和・友好関係を築くしかない。平和で豊かな日本の未来を目指すうえで、対米従属の打破は避けられない喫緊課題になっている。

■岸田内閣当時2024年4月4日に発表された最新の第6次アーミテージ・ナイレポートの中身

米国の政策研究機関(民間シンクタンク)「戦略国際問題研究所(CSIS)」は2024年4月月4日に、第6次となる日米同盟への提言「アーミテージ・ナイレポート」を発表した。

これはアーミテージ元米国務副長官、ジョセフ・ナイ元米国防次官補らがまとめた提言だが、その実態は宗主国米国が植民地日本に押しつける政策命令書だ。今回は岸田政府が2022年末に閣議決定した安保関連三文書で「反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有」を明記して以後初のレポートで、米国側は台湾有事などの実戦を想定した「より統合された同盟」への転換を要求している。

民間シンクタンクが内政に干渉 それを丸呑みする岸田政権(当時)

第6次レポートは「はじめに」でウクライナに侵攻したロシアや覇権拡大を進める中国に対処するため「日米同盟はかつてなく重要」と強調している。同時にバイデン政府のもとでQuad(日米豪印)の強化、AUKUS(米英豪の軍事同盟)の立ち上げ、日韓豪を軸にした同盟国間の軍事連携の強化を推進してきたが、米大統領選の結果次第で政策が変化する不安定要素があると指摘し「世界のリーダーシップの負担は短期的に日本が担うことになる」と主張している。

そして「日本は前例のない政策変更で厳しい安全保障環境に対応し、2027年までに防衛費を倍増させ、長距離精密攻撃ミサイルなど東アジアの抑止力に貢献する新たな能力を獲得する計画を立てており」「岸田首相のリーダーシップの下、日本はウクライナ支援で大きな役割を果たし、2023年にはG7の実質的なリーダーとなった」と岸田政府を持ち上げた。

「日本と日米同盟には更に多くのことが求められる」と明記し、これまでとは異なり、多様な要求を突きつける方針をむき出しにしたものだった、とあります。

レポート本文は冒頭、対中国を想定し「さらに強力な行動が求められる。日本が野心的な戦略の実行に踏み出した今、同レポートは日米同盟を次のステップ、つまり軍事作戦の計画立案と実行を含む同盟に進むべきだ」と強調。在日米軍司令部の機能強化で日米間の迅速な意志決定を可能にし、対中国戦略を支援する新たな二国間及び多国間の協力体制を構築することを提唱した。

さらに「安全保障同盟の推進」の項で「かつては軍事調整の仕組みがなくても同盟は効果的だったが今は不可能だ。より統合された同盟には、指揮系統の近代化、情報協力の深化、防衛産業と技術協力の積極的な推進が必要」と明記し、軍事力行使を支える体制の構築を要求。その手始めに「日本はセキュリティクリアランスシステム(政府が保有する機密情報へのアクセス許可のため個人の適正を評価する制度)を強化・拡張する必要がある」と指摘した。

同時に陸海空自衛隊を束ねる「統合作戦司令部」(J-JOC)を2025年3月までに創設する計画とセットで、日米共同軍事作戦の調整をおこなう常設の「二国間計画調整事務所」設立を要求。その実現にむけて「日米同盟の弱点であるインテリジェンス(諜報)関係とサイバーセキュリティ(サイバー攻撃でデジタル情報が改ざんされたり漏洩することを防ぐ対策)の強化」を求め「サイバー脅威に関する官民の情報共有やサイバー防衛を強化する法案の成立を急ぐべきだ」と強調した。また「あらゆる国家安全保障情報にアクセスできる関係省庁横断型の情報分析組織を内閣官房の下に設立すべきだ」とも指摘した。

加えて「ウクライナ戦争は同盟国の強固な防衛産業能力の重要性を浮き彫りにした」と明記し、弾薬・兵器不足を防ぐため日本が紛争当時国へ武器を供給する体制を整えることも要求。同時に「革新的な日本の防衛産業を支援することは米国の利益であり、日本の防衛装備品輸出規制の緩和は(まだ不十分であるが)協力を拡大する機会となる」「日本の産業界は自衛隊の能力構築のみに力を注いできたことから脱皮し、外国の防衛産業との連携を強化する必要がある」と記述し、米国のためにも武器増産と武器の大量輸出を重視するよう求めた。

台湾や中東へ軍事関与を要求

また「パートナーシップと連合の拡大」の項では日米同盟のより深い統合にむけて「志を同じくするパートナー、特に豪州、フィリピン、韓国、台湾とのつながりの改善」を提唱。日本が中東への関与を強化するよう促している。

豪州との関係では昨年8月に発効した日豪部隊間協力円滑化協定で日豪軍事演習を強化したことを評価し、軍事作戦や装備購入も含むより緊密な安保協力を促進するよう提唱。フィリピンに関しては「南シナ海で中国に立ち向かい、米国との同盟を再構築するマルコス政府の決定は米国と日本にとって重要なチャンス」と記述し「日本政府はフィリピンとの部隊間協力円滑化協定締結を優先すべき」と明記した。

韓国との関係では日米韓の軍事連携強化がこれまで以上に必要と強調し「司令部の連絡将校交換、二国間演習へのオブザーバー参加、三国間緊急時対応計画室の設立を通じて、作戦レベルの関係確立に向けて動くべきだ」と主張。日本には韓国との関係改善を急ぎ「韓米同盟の橋渡し」を担うよう要求している。

台湾については「次期頼政府は米日その他の民主主義諸国からの支援に値する」と評価し「米国と日本の長年にわたる“一つの中国”政策の範囲内で、両国は軍事的経済的抑圧に抵抗する台湾の勢力を支援すべきだ。日本政府は米国と台湾との定期的な安全保障政策対話の一部への定期的な参加を含め、台湾の国家安全保障体制との目立たない関係を拡大すべきだ。現在このつながりがないことは台湾海峡有事に備える上で重大な弱点だ」と指摘。「日本は通信、エネルギー供給、交通網など台湾の重要インフラの強化を支援する方法を模索すべきだ」と圧力をかけている。

中東に関しては「日本は米国より中東のシーレーンに依存しているにもかかわらず紅海の商船に対するテロ対応が不十分」と指摘。「日本は紅海の商船保護を支援すべき」「ジブチの自衛隊基地を活用し目に見える役割を果たすべき」と要求している。

対中政策として統合作戦司令部創設

経済面では「重要技術の保護、サプライチェーンの強化、主要な戦略分野におけるフレンドショアリング(同盟国や友好国などに限定したサプライチェーンの構築)の促進がもっとも重要な政策課題」と強調。

中国に対抗するため「G7を含む志を同じくするパートナーと協力して、米国と日本はアプローチを調整し集団的な政策対応を策定すべきだ」とのべ「自由貿易協定の新たなモデル」の具体化を提唱した。

同時に「日米政府が産業政策、技術促進、輸出規制などの調整を促進するため、ホワイトハウスと内閣官房が主導する新たな対話メカニズムの設立」も要求。

近年、日米間で学生の留学者数が激減したことにふれ「長期的に日米関係の基盤が損なわれる危険性がある」とし、人的交流の拡大を提唱。「両国のパートナーシップの価値を認識し、それを維持する決意を共有する新世代のリーダー育成は両国の永遠の課題」と主張している。

こうした第6次レポートの内容を頭に叩き込んで、アーミテージ・ナイレポート第6次発表直後の4月8日~14日に訪米したのが岸田首相(当時)で、米国では岸田首相に同行した上川陽子外務相が訪米早々アーミテージ元米国務副長官と会食で意見を交換し、翌日の日米首脳会談にむけて周到に準備し、4月10日に発表した日米共同声明では、グローバルなパートナーシップ構築し、自衛隊と米軍の指揮統制の一体化、防衛産業の連携へ向けた関係省庁の定期協議、米英豪の軍事同盟「AUKUS」と日本の協力強化等の第6次レポートが示した課題の実行を約束した。

岸田元首相の忠実な姿勢に米連邦議会が拍手喝采すると、岸田首相は「日本の国会でこれほどすてきな拍手を受けることはまずありません」などと述べたそうです。

日本国内で「改定防衛省設置法案(陸海空3自衛を一元的に指揮する常設の統合作戦司令部創設が柱)」が2025年2月12日に国会に提出され、審議入りし、その後、同年5月28日に公布。

4月9日にはセキュリティクリアランス法案(漏洩すれば処罰される機密情報の範囲を経済分野に広げ、機密情報にアクセスする人の身辺調査を民間人に拡大)を衆院通過させ、11日には衆院憲法審査会で自民党が改憲原案の条文作成を提案。

国益や国民への影響よりも米国の要求を一心不乱に実行する岸田政府の本性が露わになった、と批判されていました。

■対米投資計画約5500憶ドルなどを約束してしまった石破政権

高市政権誕生を岸田元首相自らが動いて阻止したことで誕生した石破政権は外相の媚中姿勢が問題視されていた一方、米国に対しても、当時の経済再生担当大臣であった赤沢亮正氏が日米関税交渉を担当し関税交渉の一環として、対米投資計画約5500億ドル) 日米関税交渉の一環として、日本が米国に総額5500億ドル(約80兆円超)規模の投資を行うことで合意。

その規模は当初は4000億ドル規模とされたものが、交渉過程で5500億ドルに修正された経緯があり、日本政府系金融機関(国際協力銀行や日本貿易保険など)による支援を活用して主に日本の民間企業が行うものなのだそうです。

投資先は米国政府が決めると主張されているが、主に 半導体、エネルギー(パイプライン、原子炉)、AI、重要鉱物、造船などの経済安全保障上重要な分野が対象となるようです。

実際、2025年10月には、三菱重工業や東芝など10社以上による具体的なプロジェクト(総額3900億ドル超)を盛り込んだ共同文書が公表されています。

トランプ元大統領が「利益の9割を米国が得る」と発言するなど、この投資に対する日米間の認識には一部食い違いが見られますが、日本政府は「日本にもメリットがある」と説明。

■中国のハニトラやマネトラにあう心配のない愛国的でタフな女性首相誕生に期待

日本史上初の女性首相である高市政権の外交姿勢をAIに問うと、日本の国益を守るために「抑止力」を重視するもので、米国との連携を強化しつつ、中国などとの間では戦略的な関係構築を模索する、タフで現実的な姿勢が特徴であると、回答しました。

須田慎一郎のウラドリ! 「高市発言に中国が慌てふためく本当の理由」

リチャード・アーミテージ元国務副長官

1945年4月東部マサチューセッツ州生まれ。海軍兵学校を卒業後、ベトナム戦争に従軍し、80年代に国防総省で要職を歴任。01年~05年にはブッシュ(Jr)政権で国務副長官を務めた。日米同盟の近代化を主張し、知日派の重鎮として知られた。今年の4月23日に肺塞栓症で死去(享年79歳)。ジョセフ・ナイ元国防次官補らと超党派でまとめた政策提言「アーミテージ・ナイ報告書」は2000年以降、計6回発表され、日本の外交政策に大きな影響を与えた。

米国一辺倒では日本の未来が立ち行かなくなることは小泉政権の失敗などが示していますが、対中国外交に置いて日米の強い連携協力姿勢は現実的に、中国の時代錯誤的な領土的野心、武力侵攻への抑止力となります。高市首相の下、あらゆる意味での「強く豊かな日本」復活に期待したいところです。

コメント