奥山の急速な劣化、メガソーラーや尾根筋の大規模風力発電建設による広大な森林伐採で居場所を失う熊、本気の棲み分け対策を急げ

こうした事態を受けて、日本熊森協会が緊急声明を出していました。「『熊が可愛いから守る』そんな単純な話ではありません。 熊を守ることは日本の山を守ることです。 それは日本を守ることです。」とあるように、熊か人間かという問題に矮小化しては解決策を見誤ると思いました。

2025年夏の平均気温は過去最高を記録し、山の実りは凶作でした。そのせいか集落や住宅地、家屋の中にまで熊が現れる事態です。秋田県の熊の捕殺数は1000頭を超えたと言います。

日本熊森協会の分析では「クマの本来の生息地である奥山は、戦後の奥山開発や過剰な人工林、ダム、大規模林道等の敷設に加え、2000年以降は、温暖化によるナラ枯れや、昆虫の激減、下層植生の衰退等で急速に豊かさ失っています。その上、近年は、メガソーラーや尾根筋の大規模風力発電建設による広大な森林伐採が行われており、クマたちの生息地を大きく破壊しています。」とあり、そのせいで「クマが、生産力の失われた奥山から、人が入らなくなった里山や藪や耕作放棄地が増えた集落周辺に移動してきた結果であり、生息域拡大ではなく、生息域移動によるドーナツ化現象ともいえる事態が起きている」「山にクマはおらず、里に移動し、定着している」と見ています。

そのため「人身事故防止のためにも、クマと棲みわけて共存するためにも、エサ場の再生、出没防止・防除と棲み分け対策に本気で予算と人員を振りわけることが必要です。」と強調しています。そして6つの具体的な緊急要請をあげていました。

♦️緊急声明♦️北海道・東北等のクマの異常出没を受けての緊急声明 人身事故も捕殺も抑えられる対策が急務です

1,クマの侵入を防ぐ環境整備や追い払い体制のための費用や人員配置に直ちに予算をつけること

集落周辺に米糠などを入れたクマ捕獲罠を大量に設置することで、かえってクマを人里に誘引し、人身事故が起こりやすい状況を作ってしまっています。クマが容易に侵入できない集落環境の整備や追い払いが不可欠です。人身事故を本気で防ごうと思うのであれば、生息頭数調査や罠での捕殺に予算を付けるのではなく、被害防除・棲み分け対策に重点を置いた生態系保全を配慮した対策が必要で予算配分の見直しを強く求めます。クマが何頭いようと、以前のように山におれば問題は起こりません。

2,人身事故防止のため入山規制やクマを見たことのない地域でのクマ対応の呼びかけを

(中略)

3、急がれる奥山天然林再生と凶作年に備えたエサ場の確保

(中略)

4、大量捕殺となっている都道府県は今年度のクマ狩猟を禁止すべき

(中略)

5、森林を破壊する再生可能エネルギー開発は直ちにストップを

(中略)

• 最後に

生態系を破壊し、問題の根本原因をつくった者として、全ての生命に配慮のある対応を

近年の奥山の急速な劣化は、森に入り、その変遷を見続けてきた者には明白な事実です。クマ問題解決のためには、奥山の荒廃状況を調べ、市民に正しく伝えていくことが不可欠です。

(以下略)

「クマ」が「ヒトを捕食」し始める時──海外研究から探る「行動変化のトリガー」とは

クマによる被害が絶えないが、近年ではヒトを恐れなくなり、積極的に攻撃する個体も報告されている。中には、ヒトを餌として認識している可能性を示唆する研究もある。

ツキノワグマの危険性

クマによる被害は深刻化の一途をたどっているが、ヒトとクマの軋轢や衝突は古来からの課題だ。しかし、21世紀に入ってから、日本だけでなく世界各地で両者の関係が急速に変化しており、この問題に関する研究が急増している(※1)。

欧米でのヒグマ被害を調べた研究によれば、事故の半数は登山、キノコ狩り、キャンプなどヒトのレジャー活動中に起きており、ヒトの人口が少なくクマの数が多い地域で頻繁に発生する傾向がある。そして、被害者の多くは単独行動の成人した大人であり、ヒトの子どもは少ないのだという(※2)。

これらの研究では、ヒグマによる被害の約半数は子連れの母グマによるとしている。こうした母グマやオス同士の闘争で傷ついた若い個体などは、オスによる子殺しを避けたり傷を癒やすために、あえてヒトの活動域近くにとどまることがあり、それがヒトとの衝突の一因になるとされている。

このように、一般的にクマの攻撃は防御的と考えられてきた。米国におけるヒグマやアメリカクロクマの研究でも、多くの個体はヒトを回避するなど総じて臆病とされている。

だが、研究の中にはアメリカクロクマの危険性について1900年から2009年までのヒトへの被害を分析したものがあり、アメリカクロクマにはヒトを襲う個体がいて、捕食対象としてヒトを積極的に探索し、追跡し、襲撃して捕食し、引きずっていって埋めるなどすると述べている(※3)。

ただ、これらの研究はサンプル数が少なく、ヒトへの攻撃性や捕食性をアメリカクロクマの共通した習性として扱うことは難しい。もっとも、クマの危険性にフォーカスした研究より生態研究や個体数の保全などの研究のほうが取り上げられやすいという研究バイアスもあり、クマの個体数や被害が増えていけば、こうした研究が今後より注目されていくかもしれない。

日本のツキノワグマは、アメリカクロクマと近縁種だ。もちろん、日本と米国とで生息環境は異なるが、両者で生態が似ている可能性は高い。もしヒトを捕食することを学んだツキノワグマの個体がいる場合、対応はヒグマと異なるかもしれないことにも注意したい。

クマが、獲物として積極的にヒトを襲うようになるためには、いくつかの段階やトリガーが指摘されている。

まず、クマがヒトを獲物としてみるようになるには、通常は高く設定されているヒトへの警戒心(攻撃の閾値)が、何らかの要因で下がる必要がある。

例えば、餌の探索行動や年齢、性差など(餌が多く必要な時期、単独の若いオスなど)により、ヒトとの遭遇の頻度が高くなれば、ヒトに対する警戒心や恐怖心が低くなる。一度でもヒトと接近・遭遇し、攻撃を試み、ヒトの脆弱性を認識し、ヒトからの反撃の弱さを体験すれば、より閾値が低くなっていく。

これらの過程で、ヒトの住環境で放置ゴミなどで餌を得ることを学習すれば、ヒトの近くへ積極的に接近するようになる。さらに、通常の餌が凶作になって空腹になれば、ヒトを餌として認識し、捕食行動への閾値が低くなり、選択的にヒトを襲う個体が出現することになるだろう。

クマによるヒトへの攻撃を軽減するためには、こうした段階やトリガーをどこかで止め、防ぐことが重要となる。

狩猟によるクマへの影響

これまでの研究によれば、クマをターゲットとしたヒトによる狩猟圧力がクマの行動を変化させることがわかっている(※4)。こうした行動変化はアメリカクロクマやヒグマなどの生態研究で明らかになったことで、狩猟されることによるヒトへの恐怖心は日本のツキノワグマやヒグマにも当てはまると考えられる。

野生生物にとってヒトは最も恐ろしい捕食者であり、生態系の頂点に立つクマにとってもそれは同じだ(※5)。そのため、狩猟人口の減少はクマの行動に影響をおよぼし、ヒトを恐れないようにする危険性を持つ。

こうした影響は、クマそのものを対象にした狩猟に限らない。例えば、シカやイノシシに対する狩猟は、クマのヒトへの恐怖心を増加させ、行動を変化させる可能性を示唆している(※6)。

ヒトの生産物や環境変化の影響

ヒトとクマとの関係では、ヒトの生産物(農作物や残飯など)を得る機会が増え、同時に狩猟圧力が低下すると、クマはヒトを恐れなくなり、人里への出没が増加する。さらに、親グマから子グマが学習し、ヒトへの態度が伝えられることも指摘されている。

また、気候変動や山林の荒廃による自然食料の減少、農地の縮小による生息域の拡大などが、クマの行動や生態を変化させている。例えば、米国のニューヨーク州ではアメリカクロクマによる人的被害が頻発しており、調査によると降水量減少が生息環境の食料減とヒトの近いエリアでの個体数増加を招き、被害を悪化させることが明らかになっている(※7)。

ヒトの生産物や廃棄物などクマを誘引する物質を除去するのが、まず対策の第一歩だ。実際、クマを誘引する物質を減らせばクマの接近を防ぐことができるのは、これまでの実験で明らかになっている(※8)。

クマの行動を変える餌やり

ヒトの存在がクマの行動に与える影響は、エコツーリズムでも顕著だ。例えば、オスから子グマを守るメスがヒトを盾にするケースがあるように、全体としてヒトの存在はクマの行動を変化させる(※9)。

特に、餌付けは野生生物の行動や生態を大きく変えることが知られており、欧米のエコツーリズムでは餌付けや過度な接近が禁止されていることも多い。ただ、本州のツキノワグマを対象にしたエコツーリズムはないため、ツキノワグマの行動変化にエコツーリズムが影響している可能性は低い。

一方、科学的・生態学的に十分検討され、コントロールされた人工的な餌やりは、クマをヒトの居住地域から遠ざけるために行われている方法だ。もちろん、こうした餌やりがクマの数を増やし、結果的にヒトとの衝突をまねく危険性もある(※10)。

殺処分などの駆除の効果

クマによる被害を軽減するため、世界的に殺処分を含む駆除の効果を検証する研究が行われてきた。そうした中には、殺処分が効果的というものもあれば、逆効果というものもあり、総じて効果を評価するのは難しいとしている(※11)。

日本におけるクマ類(ヒグマ、ツキノワグマ)の捕殺数は、年間約7000頭から9000頭となっている。だが、海外の研究では、殺処分には効果がないとするものが多い。その理由は、以下のように考えられている。

まず、クマ被害は環境条件の影響が大きいとされる。数千頭の規模で殺処分しても、翌年の春には冬眠から目覚めた個体が移動するなどしてニッチを埋め、地域における個体数は数年で回復する。

そのため、捕獲後に遠方へ移送する方法もあるが、戻ってくる危険性も高いとされる。凶作などで餌不足になれば、また同じように被害が増えるため、長期的な効果は期待できない。

このようにクマ被害対策として殺処分などの駆除は、世界的に特定の問題個体に限定して行われる傾向が強い。ただ、種の保護や狩猟圧力の減少、環境変化などによって個体数が増えていけば、ヒトとの軋轢や衝突が増え、問題個体の出現確率も高くなる。

ヒトがクマの獲物にならないよう、まず科学的な生態調査と個体数把握を行い、その上で殺処分による調整もやむを得ないだろう。

ただ、殺処分とともに、クマを誘引しないことを徹底し、それについての法規制や住民への教育を組み合わせ、ヒト慣れやイヌや音響などの嫌悪条件付け慣れした個体を生じさせないことが重要だ。

また、農作物被害や電気柵の設置といった対策に対し、補償制度を充実させ、行政に野生生物管理の専門家を常駐させ、必要なら狩猟免許を取得させ、民間の殺処分負担軽減を図ることも必要だろう。

繰り返しになるが、クマによるヒトへの攻撃は、ほとんどが防御的行動とされてきた。しかし、ヒトを餌として扱う捕食的行動も報告されている。

こうした行動変化の背景には、狩猟圧力の低下、環境悪化による食料不足、ヒト由来の誘引物質の存在など、複数の要因が複雑に絡み合っている。

被害軽減のためには、殺処分などの駆除だけでなく、環境管理・廃棄物対策・住民教育といったクマが行動を変化させるトリガーを断ち切るための総合的な対策が不可欠だ。

引用→https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/4b83f01be10aa9db5e2a9d4a8ccc51e6104c7b5d

マイコメント

今後は熊に対してはこれまでの常識は通用しないかもしれません。

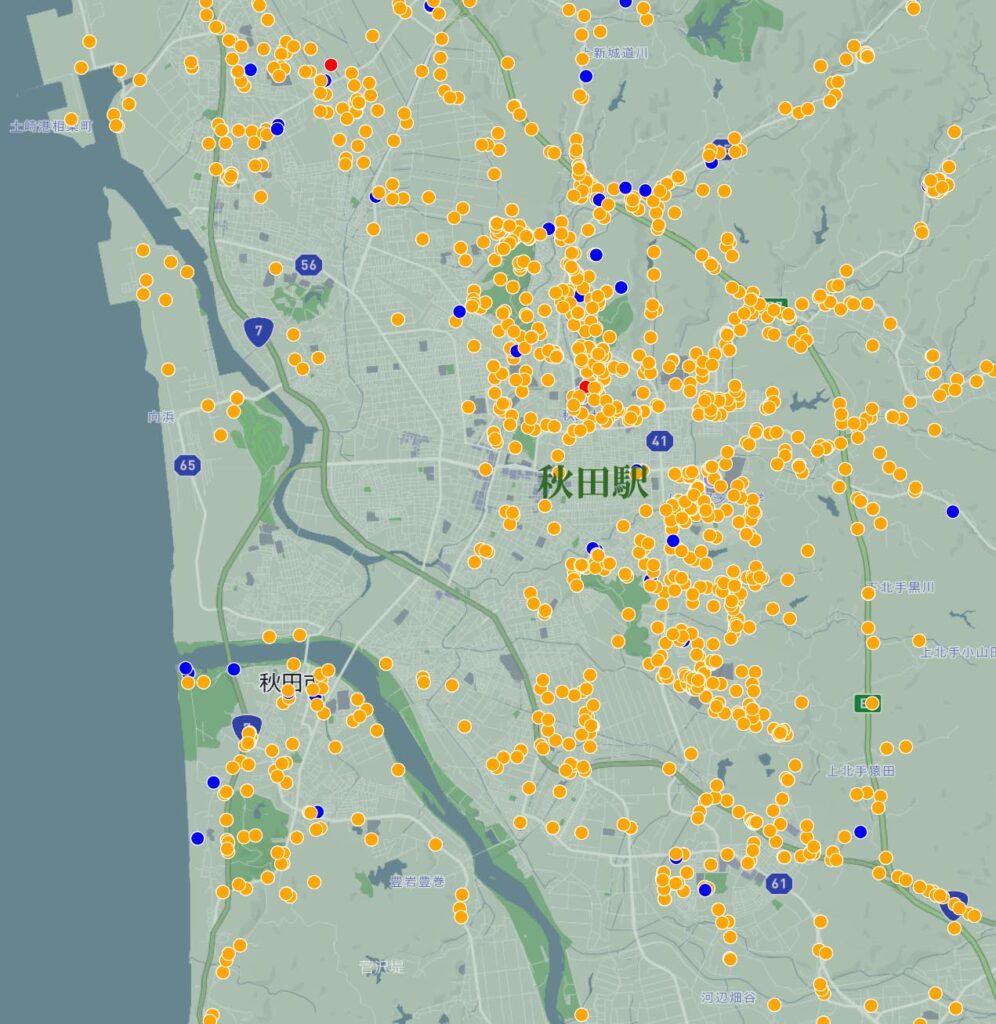

秋田県の例を取って見ても下図のように秋田駅周辺への出没情報が多くなっています。

これをどう取るかです。

従来のクマが出没しないように柵やバリケードを設置するというやり方は通用せず

また、マスコミやSNSで言われているように森林開発などでクマの餌がなくなり

人里へ出没するようになったからというわけでもありません。

また、太陽光パネル設置がクマの餌を奪い、そのため人里への出没が増えたから

というのも、全国で4割の出没回数を持つ秋田県では太陽光パネルの設置はそれ

ほど多くはありません。

さらに秋田県では今年の被害状況から考えてもはや市や住民の対応には限界が

あるとして自衛隊派遣を要望しています。

こうした流れは必然のように思います。

動物愛護法と害獣駆除とは分けて考えないといけないという弁護士の指摘もありますが

その通りだと思います。

従来の考え方を転換していかない限り、私たちが安心して住める環境づくりは難しい

だろうと思います。

コメント