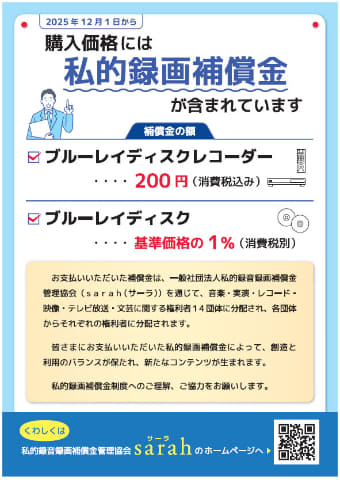

“ブルーレイ補償金”12月1日徴収開始。BDレコーダ税込200円、ブルーレイディスクは基準価格の1%(税別)

私的録音録画補償金管理協会(sarah)は2日、“ブルーレイ補償金”の徴収を2025年12月1日より開始すると発表した。12月1日から、購入価格にBDレコーダーは200円(税込)、ブルーレイディスクなどの記録媒体は基準価格の1%(税別)が含まれる。

2022年11月25日に、BDレコーダーおよびそれに供する記録媒体が、私的録画補償金の対象に指定され、2024年12月25日に補償金の額(機器1台につき182円、記録媒体の基準価格の1%※どちらも税別)が認可された。

なお、記録媒体で新たに補償金の対象となるのは「BDレコーダー」と「ブルーレイディスク(録画用BD-R/RE)」。データ用BDやDVDメディアなどの光ディスク、HDDやUSBメモリなど、その他の記録媒体は対象外。HDDレコーダーやBDプレーヤー、PC用BDドライブなども含まれない。

ブルーレイ補償金の徴収は、製造業者、輸入業者、業界団体である一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の協力を得て、機器およびそれに供する記録媒体の価格に補償金額を含む形で、購入者が補償金を支払うことになった。

補償金は、sarahに加盟する権利者14団体を通じて、それぞれの権利者に分配される。また、その一部は、著作権法の定めにより、権利者全体の利益を図るため、著作権等の保護に関する事業などに充てられる。

sarahでは、「購入者の皆さまにおかれましては、私的録画補償金制度にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」とコメントしている。

「ブルーレイに補償金」の筋が悪い理由 “中の人”が解説

8月23日、文化庁は著作権法施行令の一部を改正するとして、パブリックコメントを開始した。内容は、録画補償金の対象として、ブルーレイレコーダーを追加指定するというものであり、ITmediaでもすでに記事になっているところだ。

筆者はインターネットユーザー協会の代表理事として、2015年から2019年まで、文化庁文化審議会著作権分科会の「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」の専門委員を務めた。この小委員会こそ、録画録音補償金制度の在り方を議論する場であり、まさに筆者は今回のような補償金問題の「中の人」であった。

今回の改正案は、「中の人」から見ると相当に筋が悪いものに見える。その理由を解説したい。

1.そもそも文化庁の審議会で合意していない

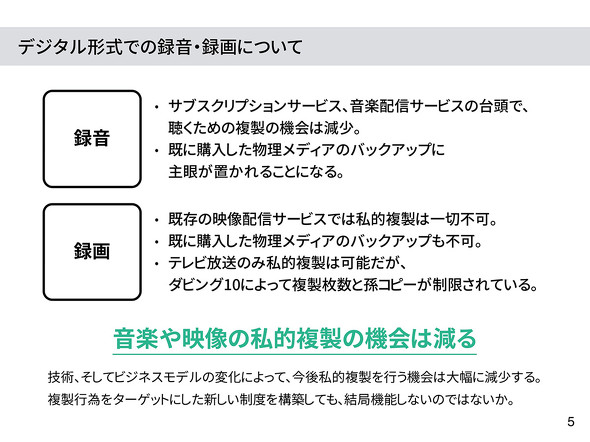

「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」では、文字通りインターネット時代に対応した著作物の保護と利用のバランスはどうあるべきかを中心に議論してきた。ここに2015年、すなわち筆者が委員になって最初の委員会で、主婦連と合同で発表した資料がある。

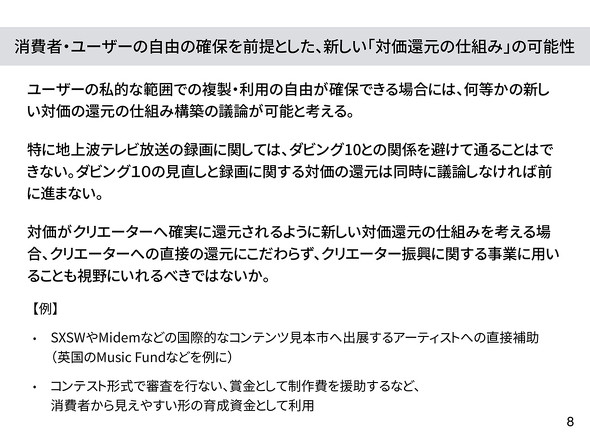

これは7年前の将来予測であるが、今の視点から見てもおおむね当たっているはずだ。つまりサブスクサービスの台頭と厳しいコピー制限により、私的複製は激減することは明らかで、複製行為を主眼としたクリエイターへの対価還元制度はもう機能しないことは、その時点で見えていた。

その代わり、ユーザーの利便性が上がるのであれば、別の対価還元の仕組みは可能なのではないか。例えば放送のDRMを廃止する代わりに何らかの対価を払うシステムはあり得るのではないか、また対価をクリエイターへの直接還元にこだわらず、振興事業を起こす事で支援する方法もあるのではないかと結んでいる。

小委員会の議論は、主にクラウドサービスに対しての補償金検討を時間をかけて行なってきたが、筆者らが指摘したようにクラウドサービスでは私的複製が行なわれておらず、またスマートフォンに対してもほぼ私的複製をする実態が観測できなかった。スクショや画面録画機能がやり玉に上がった事もあったが、著作権が保護されたサービスに対しては実行できないため、補償金制度の対象外とされた。

新たなサービスや機器を補償金の対象にする場合、文化審議会著作権分科会の中で利害関係者を含めて合意形成が行なわれるのが通常で、過去DRMのない機器などでは議論されてきた。だが消費者としては、DRMで私的複製が制限されているのならば、補償金は不要との考えを譲ることはない。

今回のブルーレイレコーダーを追加指定するべきか否かについては、そもそもその前段階の「DRMと補償金の関係」について合意形成に至っておらず、同小委員会は2019年度を以て解散している。

2.他省庁との合意形成もできていない模様

実はブルーレイレコーダーを補償金対象として政令指定しようとしたのは、これが初めてではない。2008年の北京オリンピック商戦へ向けて、テレビ放送をコピーワンスからダビング10へ緩和するバーターとして、アナログ放送が受信できるブルーレイレコーダーとディスクに補償金をかけるということで、文化庁と経産省の間で合意したことがある。

このとき権利者団体は、文化庁の委員会で利害関係者と合意形成できていないのに省庁間で勝手に合意するとは何事かと猛反発した。このとき、通常の政令指定手続きとしては、文化庁の委員会で関係者が合意形成したのち、省庁間で合意文書が交わされ、それから政令指定となるという段取りであることがわかった。

こうした合意文書は一般には公開されることはないが、東芝裁判の際に裁判資料として提出されたものがある。

DRMと補償金の関係については、2019年度までに文化庁の小委員会で結論が出せなかったため、それ以降は省庁間で調整するという事になっていた。従って2019年度以降の議論は、水面下で行なわれており、表からは観測できない。

しかしこれまで、こうした省庁間合意については経産省経由でJEITAへ報告され、JEITAはそれを受けてコメントを出すというのが通例である。だが今回はそうした報告もコメントはなく、いきなりパブコメ開始に対して明確に反対する見解を掲載している。つまり今回は経産省との合意に至っておらず、文化庁の独断で決めた、という事だろう。

3.やめるやめると言いながらやめない

筆者が委員として出席した「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」の前身として、平成18年からスタートした「私的録音録画小委員会」がある。今から16年前である。

この委員会のスタート時には、録音録画補償金制度の廃止も含めて検討という事になっていた。ところがいつのまにか「廃止」の検討は忘れ去られ、ひたすら拡大路線の議論が続いてきた。そして2012年の「東芝補償金裁判」を以て、録画補償金が自然消滅するに至り、私的録画補償金協会(SARVH)も2015年に解散している。それが今なぜ、という話なのである。

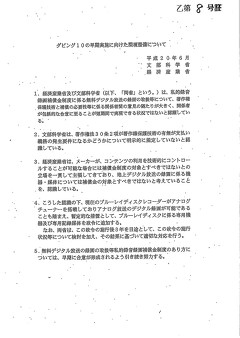

2021年10月に、文化庁から補償金制度関連団体へ向けて、以下のような文書が出されている。

これによれば、ブルーレイレコーダーの機器指定が「過渡的な措置」であり、廃止する方向で議論をとりまとめたいとしている。制度廃止・新設等法改正を要する事項については、令和4年度に必要な手続を進める方向であるという。すなわち本年度中に廃止・それに代わる新制度を導入するという。

この話がまだ生きているとするならば、本年度中にブルーレイを機器指定して今年度中に補償金制度を廃止することになる。法改正には当然国会の決議が必要だが、パブコメ終了が9月21日で、2023年1月の常会まで3カ月もない。そして常会ではブルーレイの政令指定と、補償金制度の廃止と、新制度設立を同時にやることになる。従って、上記文書の内容はすでに現実不可能になっており、廃止というのもまた「なかった話」とするしかない。

新制度については、主婦連とインターネットユーザー協会共同で提案したことがあるが、審議期間中に他の議論が長引いたため、時間切れとなって深い議論にまで至っていない。文化庁に何か草案があるのかもしれないが、現時点では示されておらず、委員会でも揉まれていない。廃止するという確約も、次の策もないのに、取りあえずこれは認めろというのは、あまりにも無理がある。

これを許すとどうなるか

話をまとめると、今回のブルーレイ政令指定は、文化審議会で合意も得られておらず、省庁間での合意もなく、文化庁単独の判断で政令指定する、という格好になっている。仮にこれが通るならば、今後も補償金対象機器は文化庁だけの単独で決められるという前例を作る事になる。

これまで審議会で検討してきた内容を振り返ると、次のターゲットはスマートフォンとクラウドサービスという事になるだろう。現在フランスでは、クラウドへの補償金適用へ向けて司法判断を積み重ねており、これが通ればクラウドにも補償金、という流れができることになる。

ヨーロッパの消費者団体が補償金に対して積極的なのは、補償金の支払者が消費者ではないからである。ヨーロッパの補償金制度では、補償金の支払者はメーカーやサービス事業者に設定されている。すなわちレコーダーなどのハードウェアでは日本、韓国、中国から金を取り、クラウドではGAFAから金を取ってばらまく、という話なのである。

一方日本では、補償金の支払者は消費者に設定されている。今からブルーレイレコーダーは買わないからいいや、と思われるかもしれないが、対象の指定に関係各所の合意形成は不要ということになれば、今後どう拡大されるか分からない。「実はハンドルもブレーキもいらなかったです」という話だからである。

この問題にはまだ言及すべきポイントがいくつか残っているが、ひとまずこれぐらい知っておけば、パブリックコメントは書けるのではないかと思う。今回のパブコメは特にフォームなどは設定されておらず、郵送・FAX・メールで受け付けている。1意見1通という事なので、複数意見がある場合は何通でも出せる。意見の提出方法は以下のリンクにある。

おそらくこの件はSNSで大きな騒ぎとなるだろうが、そこで騒いでも政策には反映されない。行政はSNSの意見を配慮する必要などないからである。どんな意見であっても、重複していても構わないので、全てパブリックコメントへぶつけて欲しい。

引用→https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2208/29/news056.html

コメント