なぜ物価は上がるのに給料は上がらないのか 「緊縮資本主義」がもたらす「百年の呪縛」の正体

ドラッカーも警鐘を鳴らした「人間なき経済学」の末路

常識を根底から覆す知的興奮

なぜ長年にわたって経済は停滞し、私たちの生活は楽にならないのか。物価は上がるのに、賃金は上がらない。社会保障は切り詰められ、未来への不安ばかりが募っていく。

こうした閉塞感の原因を、私たちはいつの間にか「グローバル化の必然」や「自己責任」という言葉で納得させられてはいないだろうか。

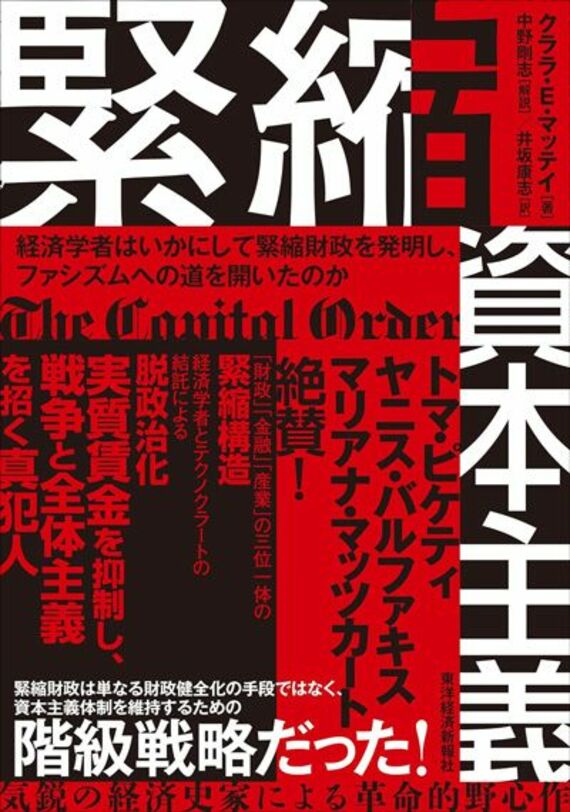

クララ・E・マッテイの『緊縮資本主義』は、そうした常識を根底から覆す知的興奮に満ちた一冊である。

本書が突きつける主張は、明快かつ衝撃的だ。

経済危機を乗り越えるために不可欠な政策だと信じられてきた緊縮策は、実は経済的な必然などではなく、資本主義の秩序を守るために富裕層が用いた「政治的秘策」であった、と喝破する。

緊縮は危機の「原因」ではなく、むしろ特定の目的から生まれた「結果」だったというのだ。

名探偵シャーロック・ホームズは「変装を見抜くことが探偵の第一の資質」と語った。

その意味で本書は、複雑な現代社会の「なぜ」を解き明かし、当たり前とされていることの裏にある力関係や意図を冷静に見抜くための探偵の眼鏡を、私たちに与えてくれる類まれな一冊と言えるだろう。

その読みどころを紐解いていこう。

覚醒した労働者とエリートの恐怖

物語の出発点は、第一次世界大戦後のヨーロッパである。

国家が経済の隅々にまで介入する「総力戦」を経験した社会は、もはや戦前と同じではありえなかった。

とりわけ決定的だったのは、極限状況を生き抜き、兵士として国家に命を捧げた労働者階級の意識の変化だ。

彼らは自らの社会的な力に目覚め、ストライキや工場占拠、生産管理のための評議会設立といった直接行動を通じて、歴史の主役へと躍り出たのである。

やがて彼らの要求は、単なる賃上げや労働条件の改善にとどまらなくなった。

生産手段の私的所有や賃金労働といった、資本主義の根幹そのものを問い直し始めたのだ。所有者や経営者がいなくても、自分たちの手で工場を動かせるではないか。社会はもっと公正に、民主的に運営できるはずだ――。

こうした思想は燎原の火のように広がり、既存の支配体制を崖っぷちまで追い詰めた。この時代の緊迫感を、著者は息を呑むような筆致で描き出す。

労働者からの激しい突き上げに対し、資本家や政府、国際金融界のエリートたちは、強烈な恐怖と危機感を抱いた。

彼らは、この秩序を揺るがす動きを鎮圧し、労働者階級の力を削ぐための即効性ある劇薬を求めた。そこで見出されたのが、ほかならぬ「緊縮策」だった。

著者が決定的な転換点として指摘するのが、1920年代初頭に開催されたブリュッセル(1920年)とジェノヴァ(1922年)の国際金融会議だ。この2会議の記述は、本書の第一のクライマックスと言ってよいだろう。

そこに集った各国の経済学者や財務官僚、銀行家たち(本書では「テクノクラート」と総称される)は、資本主義の秩序を再建するための、壮大な「反革命」の司令塔となった。

彼らは、政治家とは一線を画す「中立的な専門家」として客観性と科学性を装いながら、その実、大衆を無力化し、資本主義の秩序に再び従わせるための政策パッケージを練り上げていった。

均衡財政、公的支出の削減、間接税の強化、金融引き締め――。これらの政策が、いかに労働者階級の交渉力を奪い、生活基盤を破壊するためにデザインされたかが、克明に論じられる。

驚くべきことに、この時かたちづくられた緊縮策の基本思想と手法は、100年後の現代に至るまでほとんど変わらずに生き続けている。

これこそが、私たちを縛り付ける「呪縛」の起源なのである。

ドラッカーとポラニーの視点

本書が描き出す「人間不在の経済学」の危険性をより深く理解するために、2人の思想家の補助線を引くことは有効だろう。

一人は、私が専門とする経営学者のピーター・ドラッカーである。

彼の生涯は、本書が分析対象とする時代と完全に重なる。ナチズムの台頭をウィーンとフランクフルトで目の当たりにしたドラッカーは、人間を単なる手段や抽象的な「経済人」として捉える近代的な思想が、いかに容易に全体主義へと至るかを痛感していた。

彼がその生涯を通じて警鐘を鳴らし続けた「人間なき知識」と「全体主義」の親和性は、まさにマッテイが告発するテクノクラート支配の思想と軌を一にする。

経済モデルの美しさや数式の整合性のために、生身の人間の尊厳や暮らし、社会の安定が犠牲にされる。ドラッカーは自らを「社会生態学者」と呼び、経済とはあくまで人間社会という生態系の一部であり、社会全体の健全性に貢献して初めて意味を持つと考えた。

この視点は、緊縮策の非人間性を告発する本書の議論と強く共振する。

もう一人は、ドラッカーとも親交のあった思想家カール・ポラニーだ。

彼の不朽の名著『大転換』は、自己調整的に動く市場経済というユートピア思想が、いかに人間社会の基盤を破壊するかを精密に描き出した。

ポラニーによれば、近代以前の社会において、経済活動は常に共同体のルールや社会的関係の中に「埋め込まれ」、それに従属するものだった。

しかし19世紀以降、本来は市場で売買されるために生産されたのではない「労働、土地、貨幣」までもが商品(擬制商品)と見なされ、経済が社会から分離してしまった。

市場原理という「悪魔のひき臼」が社会をすり潰していくこのプロセスこそが、ファシズムや世界大戦といった20世紀の悲劇を招いた、とポラニーは論じる。

ドラッカーとポラニーに共通するのは、人間や社会を土台から切り離し、経済を自己目的化してしまうシステムの危うさへの鋭い洞察である。

そしてマッテイの『緊縮資本主義』は、この思想的警鐘が、いかに「緊縮」という名の現実の政策として世界を覆っていったかを生々しく暴き出した、いわば『大転換』の現代的実践報告とも言えるだろう。

エリートの歪んだ使命感と高揚感

本書の最大の魅力は、マクロ経済データによる実証にとどまらない、その多層的な分析にある。

その真骨頂は、政策担当者が残した覚書や書簡、国際会議の議事録といった膨大な一次資料を渉猟し、その行間から彼らの生の声を蒸留してみせる、卓越した筆致だ。

そこからは、彼らが労働者大衆を「理解不能な怪物」として恐れ、その怪物を退治することにエリートとしての使命感と高揚感を抱いていた様が生々しく伝わってくる。

とりわけ衝撃的なのは、民主主義の優等生であったイギリスと、ファシズムの後進国イタリアが、「緊縮」という一点において完全に目的を共有し、固く手を結んでいたという事実だ。ここが本書の第二のクライマックスである。

当時の国際金融界のエリートたちは、ムッソリーニの独裁政権が労働組合を暴力的に弾圧し、賃金を強制的に引き下げる様を「秩序の回復」として歓迎し、積極的に金融支援を行った。

彼らにとって政治体制が自由主義か全体主義かなどは、二の次、三の次だったのだ。最も重要なのは、資本蓄積、つまりは自らの金儲けと蓄財に都合の良い経済秩序が維持されるかどうか、ただその一点だった。

ここに、現代を生きる私たちが得るべき最大の教訓がある。ある政策が打ち出され、ある政治的スローガンが叫ばれるとき、私たちは常に「それが誰の犠牲の上に成り立ち、誰に利益をもたらすものなのか」を問わなければならない。

通俗道徳が奪う「人間の尊厳」

本書が鋭く批判するのは、人々を巧みに支配し、服従させる言葉の力である。100年前のテクノクラートたちは、「勤勉」「節欲」「規律」といった個人の内面的な美徳を巧みに利用し、経済停滞の責任があたかも国民一人ひとりの倫理観の欠如にあるかのように罪悪感を抱かせ、緊縮策への抵抗を封じ込めた。

これは現代も同じ構図ではないだろうか。「痛みを伴う改革」「自己責任」「自助努力」――。これらの耳触りの良い、あるいは有無を言わさぬ言葉の裏で、誰かの犠牲の上に誰かの利益が築かれていないか。

私たちはその言葉が持つ暴力性とイデオロギー性を見抜く必要がある。

提唱者がいかに高名な学者や専門家であっても、その権威性に思考を委ねてはならないのだ。

著者のクララ・E・マッテイは、ファシストに抵抗し壮絶な死を遂げた大伯父に本書を捧げている。その献辞は、この本が単なる冷徹な学術書ではなく、人間の尊厳を取り戻すための闘いの一環として書かれたものであることを静かに、しかし力強く物語っている。

マイコメント

この記事を読むと緊縮財政は国際的な権力を持っている人たちからの指示ではないだろ

うかと思われます。

特に財務省職員は、海外研修で米国のワシントン D.C. 及びニューヨークを訪問し、国際

機関等で活躍されている財務省の先輩方や現地職員の方々より、業務内容や、世界・米

国の経済及び金融情勢等について講義を受けるとされているので、このような場で緊縮

財政理論を叩きこまれているのかもしれません。

政府の効率化と緊縮財政の為に出来るだけ国民から多くのお金を搾り取る一方で経済を

活性化させるための公共投資を渋っていたら、国内に流通するお金の量が減り、国民全

員でそのない金を奪い合う構図になり、分配されるお金も減る(賃金が上がらない)の

が当たり前のことだろうと思います。

そして、大企業の株主が配当金として多くのお金を奪っていく状況ではさらに国内に

流通するお金が減り、国民が窮乏生活を余儀なくされる結果になる。

従って、今の日本経済はグローバリストと政府によって計画的に作り出されたもの

だと言えるのです。

コメント