究極のセーフティネット「ベーシックインカム」は実現可能か?生活保護に代わる新たな制度とは?【東京大学名誉教授が解説】

政府の増税で全国民の貧困化が進むと、ベーッシクインカム導入への声が高まるのか?

登場人物

佐藤翔太…28歳。年収500万円くらい。大学を卒業後に上京。東京にある出版社に入社し、現在は編集者として働いている。企画が中々通らず、日々苦戦中。

井堀教授…70代の経済学者。東京大学の名誉教授。知的で鋭い目つきが特徴。毎朝カフェで新聞を読んでいる。多数の著書を執筆しており、受賞・受章も多数ある。

ベーシックインカムは実現可能か

佐藤:ベーシックインカムって、つまりどんな制度なんですか?

井堀:簡単に言うと、国民全員に一定額を一律に支給する仕組みだよ。所得や資産の多寡に関係なく、毎月あるいは定期的に最低限生活できるだけの金額を配るイメージ。その代わりに現行の生活保護や公的年金といった既存の社会保障給付を廃止しようという案だね。

佐藤:なるほど。すべての国民に一律で渡すってことは、給付対象の選定が必要ないから、行政手続きがシンプルになるんですね。

井堀:それがメリットだね。現行の制度だと誰が本当に困っているかを確認するのは難しいし、下手をすると不正受給や事務コストが増える。しかしベーシックインカムなら、全員に同じ額を配ればいいから、そういう問題がなくなると期待する声がある。

佐藤:ベーシックインカムって理想的な響きがありますが、実際に実現できるんでしょうか?

井堀:最大のハードルは財源だね。仮にすべての国民に年間100万円を支給すると、人口1.2億人に対して120兆円の予算が必要になる。今の年金給付と生活保護の総額を合わせても60兆円程度だから、ベーシックインカムのためにさらに60兆円が必要になるわけだ。これは現行の社会保障歳出を大きく上回る。

佐藤:それだけのお金をまかなうのは簡単じゃないですね。世界で導入している国はあるんでしょうか?

井堀:今のところ、全面的にベーシックインカムを採用している国はないね。部分的な試験導入や実験はあっても、財源面の制約が大きくて、実用化まで踏み切れないのが現状だよ。

生活保護をどう考えればいいか

佐藤:生活保護って最後のセーフティーネットって言われますけど、問題点もいくつかあるんですよね?

井堀:うん。生活保護はほかに収入がない人の最後の頼みの制度だから、受給者は増加している。特に高齢者が多い。しかし、自治体による受給資格の審査が不透明になりがちなんだ。審査基準が厳しすぎると、本来受けられる人が弾かれるし、甘すぎると本当は貧しくない人まで受ける可能性がある。しかも地域の社会規範が影響して、受給申請を恥と考えるか、権利と考えるかでも認定率が変わってくる。

佐藤:社会規範が高い壁になることもあるし、逆に過大申請を誘発することもあるんですね。それ以外にはどんな問題があるんでしょう?

井堀:もう1つの問題は勤労意欲の阻害。生活保護は最低限の生活費が支給されるけど、自分が働いて所得が増えると、そのぶんだけ給付が減る。だったら働くほど損になりかねない。結果として、働くよりも生活保護で暮らしたほうが楽という人も出てきてしまう。

佐藤:働いても収入が差し引かれるなら、生活保護を受けて暇つぶしを選ぶ人がいるのも理解できるかも……。あとは医療費が全額免除される問題もあるんですよね?

井堀:そう。自己負担ゼロだから医療サービスを無制限に使ってしまう可能性がある。

佐藤:生活保護は働く意欲を削ぐ面があるって話でしたが、それに代わるような制度はあるんでしょうか?

生活保護に代わる制度とは

井堀:注目されているのが給付付き税額控除だね。低所得者で子どもを抱える世帯などに、働いて所得を得れば得るほど給付金を上乗せする仕組みだね。ある程度所得が増えたら給付額は減って最終的にゼロになるんだけど、働けば働くほど得になるというインセンティブが働くのがポイントなんだ。

佐藤:生活保護とは違い、働くと給付が減るどころか働くと給付が増える時期があるんですね。

井堀:そう。低所得の子育て世帯なんかには特にメリットが大きい。欧米各国ではすでに導入されていて、労働意欲を高める効果があると評価されている。一方、日本では議論こそあるけど、まだ本格的に検討されている様子は見えないね。

佐藤:具体的にはどんなイメージなんでしょう?

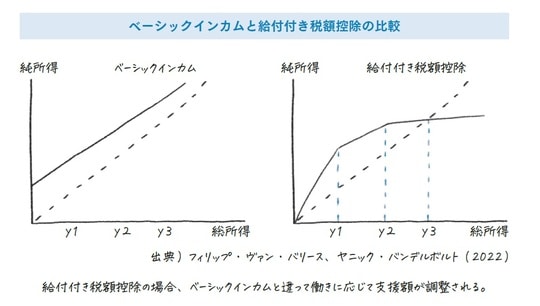

井堀:【図表1・右】で示されているように、所得がy1までは勤労所得が増えるほど給付金も増える。その後y1からy2の間は給付金が一定になって、y2を超えると段階的に給付が減っていき、y3に達すると給付がゼロになる……という非線形の仕組みだよ。ベーシックインカムは、左図のように、全員に一定額を配る仕組みなのに対し、給付付き税額控除は働きに応じて支援額を調整するのが特徴だね。

マイコメント

こうした記事が出ること自体、将来的にベーシックインカム導入を政府が模索して

いる可能性があると思われます。

何故かというと、最近の政府の増税の仕方が普通ではなく、あらゆるところから

政府がお金を搾り取ろうとしていることが読み取れるからです。

何かと理由をつけて税金を取る。

今回のガソリン減税にあたって代替財源として、老朽化した道路の整備のために

新たな新税を設けようとしているからです。

政府、とりわけ財務省の考えは少しでも税収を減らすことはまかりならん。

少しでも増税する道筋をつけないといけないという論理です。

過去の記事で指摘しましたが、国民負担率46%というのはあくまでも所得税

住民税と社会保険料の合計です。ここに自動車諸税、国民が国に資格取得や

何らかの審査を受ける時のお金は入っていません。それは対象者が国民全員

ではなく不特定だからだろうと思われます。

こうした税金をリストアップしてみると、それが良くわかります

不動産取得税、印税、高速道路料金、電気料金に上乗せされている再エネ賦課

金、法人税、地方法人税、特別法人事業税、復興特別所得税森林環境税、相続税

贈与税、登録免許税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、国際観光旅客税、関税、

事業税、固定資産税、特別土地保有税、法定外普通税、事業所税、都市計画税、

水利地益税、共同施設税、宅地開発税 、ゴルフ場利用税、入湯税、鉱区税 、

狩猟税、鉱産税等々。

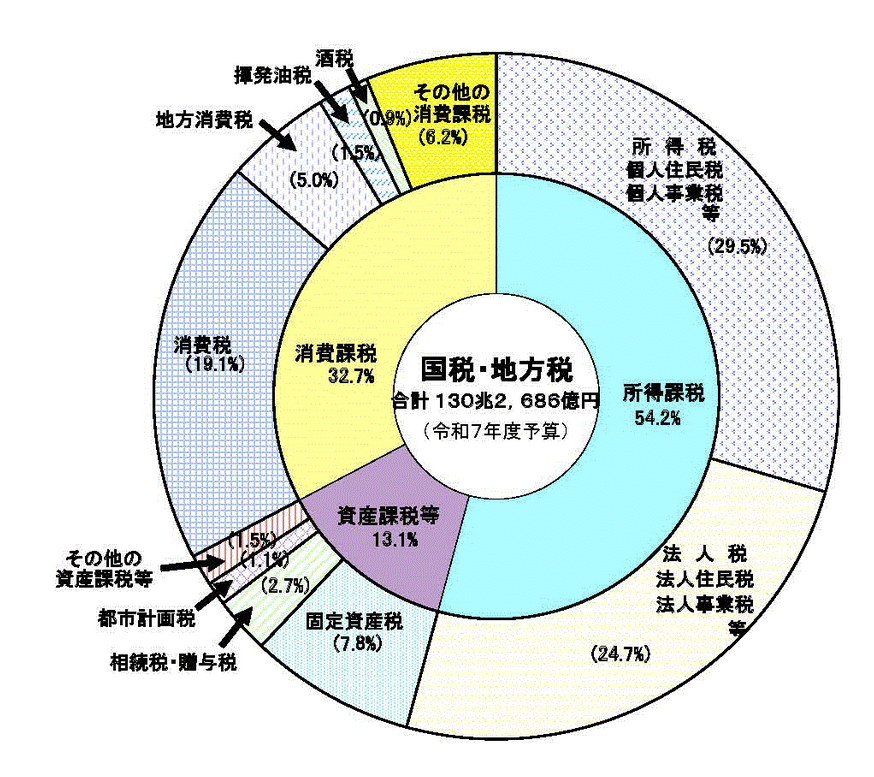

上図の税収の中で固定資産税や法人税の占める割合は約40%です。

ということはその分だけ国民負担率46%を越えた税金を払っています。

この図には社会保険料や年金税は入っていませんので、それを考慮すると国民

負担率は60%を越えると思われます。

さらに上図には各種公営企業が行っている資格認定料や公営ギャンブルなどは

入っていませんが、これらもれっきとした税金です。

その他に宝くじもそうでしょう。半分が税金です。

これらも入れれば国民負担率は優に70%を越えているのではないかと思われます。

従って私たちは今や完全に国家の税金を通じた経済的奴隷に等しい状態にある

ということです。

ただ、それらが生活全般多岐にわたっているので負担感を実感しにくいという

形になっているので、国民が気付かないだけです。

そのため、政府がこうした状況を鑑み国民にベーシックインカムを導入を考えて

いると見ても不思議ではないのです。

コメント